2024.12.31

今年は新デバイス少なし

今年は新しいデバイスの導入が少ない年になりました。自分で書いた記事を読み返しても、今までにないほどの記事の分量です。

数少ない新マシンがNAS。これまで使っていた「DS220+」が壊れてしまったので仕方なく更新しました。システムとしてのグレードアップを図るため、4ベイ上位モデルの「DS923+」を選択。まだ素の状態での利用ですが、今後用途が増えたり負荷が上がるようならSSDキャッシュや10GbEなどの拡張を考える予定。

もう一つがAndroidスマホ。サブ機のiPhone 11を手放し、代わりにMotorolaの「moto g64 5G」を購入しました。クルマのナビの通信手段としての導入でしたが、ミュージックプレーヤーとして使うほか、iOSにないツールを使うなど便利に使っています。

さて、来年は手持ちのiPhoneが4年目に入ります。そろそろ妻の分も含めて更新すべきタイミングになるかなあ。2025年はラインナップも刷新される噂なので楽しみです。

2024.12.29

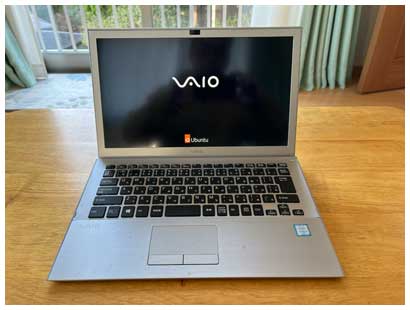

VAIOの「Windows 10 EoS問題」、ついに決着

実家のパソコンは「VAIO S13」、2017年3月に購入したモデルです。Windows 10 Proを搭載しているのですが、CPUが「Skylake」世代のためにWindows 11には対応していません。このため2025年10月のWindows 10のサービス終了(EoS)に伴い、継続利用が憚られる状態でした。

対策としては2つ考えられ、新マシンに買い替えか、OSをWindows以外に入れ替えるか。しかし実際のところ母がWindowsを使いこなしているとは到底言えず、そのために数万円の投資をするのは正直きつい。聞けば最近はWebブラウジングのみの使い方になっているとの事なので、今回は後者の選択を採用して延命してみることにしました。

解決策は「Windows脱却」、動作が軽くて追加コストゼロ!

(画像に触れると表示が変化します)

OSには「Ubuntu」を採用、これを最小構成で使います。インストール作業は簡単でした。心配していたドライバ不足もマシン自体が「枯れた」存在なので問題なし。面白かったのはWi-FiがWPA3に対応していたことで、この点についてはドライバ更新が行われなかったWindows時代よりも機能が向上しています。

実際に使ってみると、起動・終了がWindows 10よりも格段に速い。Webブラウザとして初期導入されているFirefoxの操作はこれまで使ってきたWindows版と変わらないため、従来とほとんど同じ感覚で使えそう。バックグラウンドで動いているサービスがWindowsよりもかなり少ないせいか、2コア4スレッドのマシンでも動作は快速です。

母の望む使い方にはぴったりな選択でした。これでまだ当面使い続けられそうです。

2024.12.29

iPadをPCのように使う

以前、母から「メール届いた?」と聞かれたのですが、受け取った覚えがありません。そこで送ったというWindows PC(VAIO S13)のメーラーを開いてみると...送信待機のメールが数通。どうも編集後に「送信」ボタンを押していなかったっぽい。そのことを指摘しても「ちゃんとやった」と言い張るため、これはもう「使えてない」と思わざるを得ません。巷にはサポート詐欺やらの問題もあるので、このままWindowsマシンを使わせるのはまずいと判断しました。

そうなると代替手段が必要ですが、幸い実家には「iPad Air (Gen.4)」があるので、Webブラウジングやメールの送受信はこちらで代行できます。ただ「ソフトウェアキーボードは小さくて使いづらい」とのことだったので、その部分のお手当てをしておきたい。そこで導入したのがMac用の「Apple Magic Keyboard(USB-C)」です。

これでiPadがパソコン代わりになります。

(画像に触れると表示が変化します)

iPadシリーズはトラックパッドも一体化した純正キーボードがありますが、機種ごとに製品が分かれており、将来iPadを別機種にするとアクセサリも買い直す羽目になってしまいます。その点Mac用ならキートップのマークはソフトウェアキーボードとほぼ同じだし、Bluetooth接続のために他のデバイスに転用することも可能。充電もUSB-Cのため、母の「iPhone 15」と充電器を共用できるので便利です。iPadOSのソフトウェアキーボードと表示を合わせるため、あえて英語版を選択。キートップがスッキリしているので、こちらの方が使いやすいはずです。

これでメールやメッセージが上手く使えるようになればいいのですが。

2024.12.27

やっぱりダメ

再起動するとやっぱりダメでした。一体どうすりゃいいの?

やっぱり再起動かけるとダメでした...。

2024.12.18

サイレント解決?

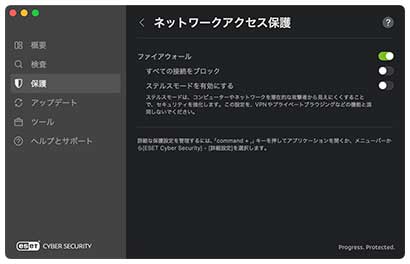

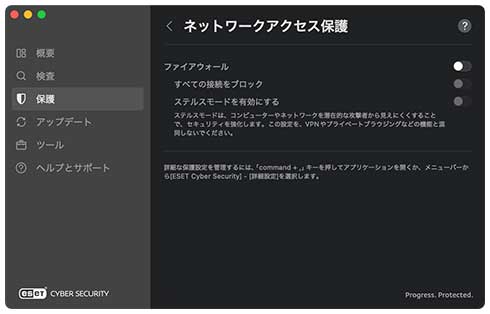

先日書いた「ESET Cyber Security」の「macOS Sequoia」上での不具合。その後どうなっているやらと思い検索すると、事象項目に対して「解決済み」の表記がついていました。その日付は12日。え、そんな知らせ受けてないし...。

内容を見ると、プログラム群の中にある設定モジュールが問題だったということで、プログラムアップデートでバージョンが2155.1以上になっていれば解決済みとのこと。調べてみると私のマシンでは既に適用されていたので、改めてOS標準のファイアウォールを切ってESETの方をオンにしておきました。今のところ以前のような接続不具合は起きていません。でも、困っている人にとっては不親切な対応だなあ。

ESETのファイアウォールを有効に戻しました。

が、どうやらこれでトラブルは終わりというわけではなさそうです。再起動をかけるとネットワーク機能拡張が読み込まれず、再インストールを促されてしまいます。一旦アンインストールして再起動後にESETを再インストールし、最新版に更新をかけて使っていますが...次回再起動時どうなるかまでは未確認。ホントに問題は解消されているのかな?

再起動後、こいつらが消えてしまうという問題があります。私だけ?

NortonもESETもダメなら、あとはウィルスバスターぐらいしか選択肢がないんだが...。

2024.12.17

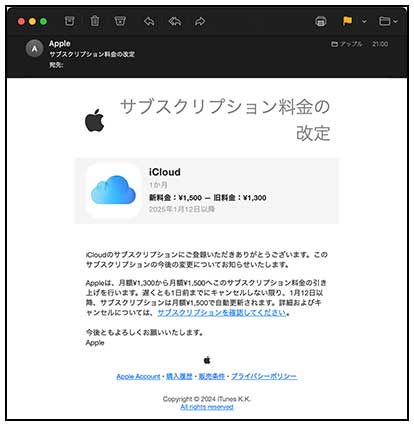

ここも値上げ...

帰宅後、iPhoneの「設定」アプリにバッジがついていたので緊急アップデートかなと思ったのですが、開いてみると「iCloud+」の値上げのお知らせでした。ご丁寧にその直後にはより詳しく内容を書いたメールも着信。

ここも値上げか...。

先日新規契約者向けの値上げが告知されていたので予想の範囲内だったのですが、15%の値上げは痛いなあ。こういうサービスの原価率と適正価格って、一体どのぐらいなんだろう?

2024.12.13

「iOS/iPadOS 18.2」「macOS 15.2」リリース

標題のアップデートがリリースされました。主な機能追加はApple Intelligence関連のようですが、日本語には未対応のためあまり関係がありません。それよりも、既知の不具合の改善の方を進めてもらいたいものです。どうも「iOS/iPadOS 18」「macOS 15 Sequoia」系統は従来以上にバギーな印象が多いので...。

2024.12.08

枚数もおかしい...?

最近気づいたのですが、Macの「写真」で挙動がおかしい。メイン画面にあたる「ライブラリ」と、実際に登録されている写真の枚数が合わないのです。下の写真で言えば表示されるのは52,217枚に対して、実際に登録されているのは52,221枚。つまり4枚がカウントされていません。iPhoneやiPadでは後者の枚数がライブラリに表示されるので、Mac用アプリ固有の問題ではなかろうか。ライブラリが壊れたかと思い、「修復」や再ダウンロードも試しましたが、解決しませんでした。

![]()

枚数が一致しない...前バージョンまで問題はなかったのに。

どうも「macOS 15 Sequoia」になってから不具合が続出してます。「プレビュー」のサムネールからの画像削除もちゃんと反映されないし、今までのワークフローがガタガタ。再インストールしても再現するので打つ手なしです。

こんな事ならSonomaに戻したいぐらい。早く何とかしてくれ...。

2024.12.07

(位置情報が)自宅に戻ってこない

今まで使ってきた落とし物タグ「Chipolo ONE Spot」のうち1個が、出先で反応しなくなってしまったようです。自宅にモノはあるのに、駅前で留まっているとの表示で、これはおかしい。直前の情報を見たところ電池残量はまだありそうだったのですが...。

反応しなくなってしまった「Chipolo ONE Spot」。電池切れ?

試しに内蔵しているコイン電池を入れ直したところ、一度は復活しましたがまた同じ状態に。どうやら電池が切れてしまったようです。新しい電池に交換し、ファクトリーリセットして登録し直したところ復活しました。これでまた役割復帰です。

時々は位置を検出できているか確認しないと、肝心な時に役立たずに終わるかも。要注意です。

2024.12.01

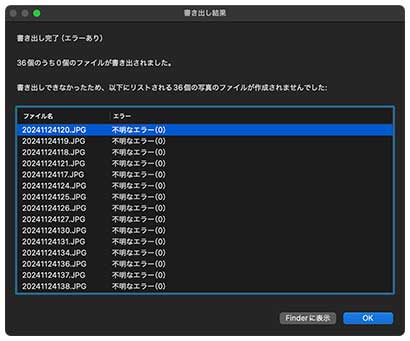

「写真」から書き出せない...

Webサイトの記事を作るため「写真」アプリから利用する写真を書き出していた時のこと。下記のようなダイアログが出て、書き出しに失敗しました。しかも「不明なエラー」ということで、原因につながるような情報が全くありません。何だこれは?

これでは原因が...ヒントは画像にありました。

色々考えて思い当たったのがEXIFタグの更新です。実はこの書き出しに失敗した画像は、「写真」アプリの上でGPS情報を変更していました。鍾乳洞内で撮影した画像だったため、その直前までの位置情報が書き込まれてしまい、地図上での表示位置がおかしくなったのを手動で修正したものだったのです。

そこでオリジナルの画像を使って作業を進めましたが、こうなると後で一括書き出しする際にまた同じことをやってしまいそう。これ、困るなあ。

2024.11.28

(また)情報が遅いよ...

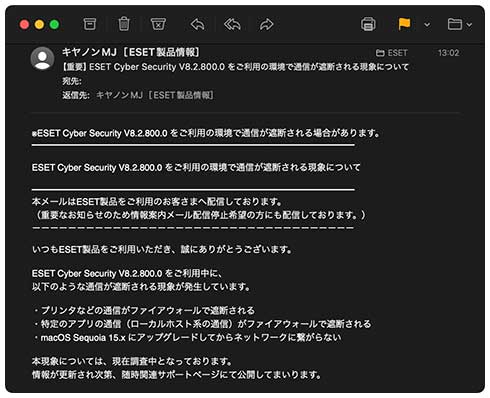

ESETの販売代理店であるキャノンMJからメールが着信。「ESET Cyber Security 8.2.800」でトラブルが出ているとの情報でした。特定アプリで通信が遮断されるという症状で、不具合の生じているアプリケーションは具体的に示されていませんでしたが、これって先日私が書いたSMBやTime Machineの接続不良と一緒だよな...。

インストール直後は大丈夫だったのに、何をきっかけに問題が発生?

「原因調査中」ということで具体的な対処法は示されていなかったため、当面は今やっているESETファイアウオールを切ってOS内蔵の機能で凌ぐ対応を続けるしかなさそう。妻からもSMB接続が上手くいかない旨打ち上げがあったので、設定を変えてあげないと。でも新バージョンのインストール直後は動いていたのに、何がきっかけで発動したんだろう?

2024.11.28

念入りな督促

Synologyから「DSMアップデート」を促すメールが来ました。重要度の高いセキュリティ更新とのことで、すぐに適用するように促しています。新しくリリースされたバージョンは7.2.2-72806 Update 2となっていました。

帰宅後に状況を確認したところ、私が管理している3台のうち常時起動している2台は自動で更新されており、すでに適用されていました。残る1台は電源管理機能で1日1時間だけ起動する設定だったので未適用のまま。そうか、それでこのサーバー向けにお知らせメールが来たわけです。早速手動で起動して適用しておきました。

この様に、わざわざ知らせてくれました。今回だけ?

2024.11.19

Bonjourが効かない!?

帰宅後、いつものように「MacBook Pro」を開いてメールチェックをし、バックアップ機能「Time Machine」を走らせたところ「バックアップ先が見つからない」というエラーが出ました。あれ? バックアップ先のサーバー側に問題があるのかと思い、Webブラウザで管理画面を表示させてみましたが、異常は見当たりません。となるとMac側に原因が? しかし、ネットワークキャッシュをクリアしてMacBook Proを再起動しても状況は変わりませんでした。ここまでの事象を整理すると

・Webブラウザやメールなど、外部通信に関する動作は問題なし(=DNSはOK)

・Finderからサーバー名指定でSMB接続できないが、IPアドレス指定ならつながる

・Finderのサイドバーから「ネットワーク」の項目が消えている

・ネットワークプリンターがオフラインになっている

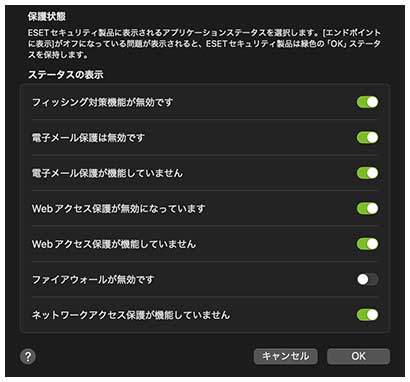

ということは、LANの設定レス機能「Bonjour」が効いてないのだと思われます。しかし、これはmacOS上の設定で任意に切れるものではないので、何か他に原因があるはず。そこでセキュリティソフト「ESET Cyber security」のファイアウォール機能をOFFにしてTime Machineを走らせたところ...動き始めました。さらにはFinderのサイドメニューにネットワークの項目が復活。結局またコイツか! 面白いことに、Time Machineのバックアップ中にファイアウォールをONにしてもプロセスは途切れません。しかし、一旦スリープさせるとまた元に戻ってしまう。

仕方がないので、ESETのファイアウォールを切り、OS機能のもので当面代替することを決断。

ESETのファイアウォールを切ります。

そのままでは警告が出るので、この通知をオフにします。

最後に「設定」から純正機能をオンにして代替します。これで完了。

近年のMac用セキュリティソフトまわりは不安定な印象がつきまといます。バージョンアップの度にトラブルが何かしら起こっているような。もっともこれはサードパーティ側だけに非があるわけではなく、機能を実装するまわりの仕様をアップデートで頻繁に変えてしまうApple側にも問題がある気はしますが...。いずれにせよ、もっと信頼性を高める方向で整備してもらいたいところです。

2024.11.17

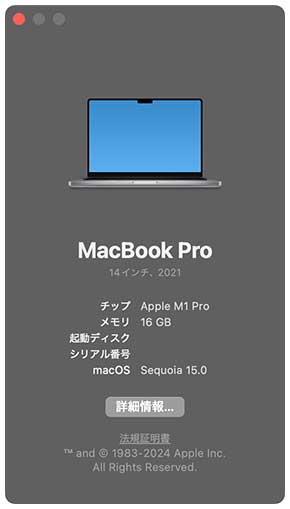

MacBook Pro、バッテリー劣化が加速

現在の愛機「MacBook Pro (14-inch, 2021)」を使い始めて、3年が経過しました。そこで久しぶりに「システム情報」で内蔵バッテリーの情報を確認したところ、充放電回数250回、容量97%と出ました。年明けに確認した際には179回、99%だったので、バッテリーの持ちが悪くなったと思えるほどの変化ではないものの、それなりに劣化が進んできたことが見て取れます。

最近はiPhone、iPadとともに、Macの製品を更新するサイクルが長くなってきているので、中途半端な更新はせずに次のフルモデルチェンジまで何とか持たせたい。引き続きMax80%充電止めの徹底を継続します。

2024.11.08

バックアップからリストア不能!?

「iOS 18」にしてから「iPhone 13 mini」のバッテリー消費が激しくなりました。期待していた「iOS 18.1」でも状況が変わらなかったので、クリーンインストールを決意しました。

iPhoneを「MacBook Pro」に接続して外付けSSDに暗号化バックアップを取り、再インストール後にそこから復元することにしました。こうすれば一番情報を保持できるはず。ところが...!

電池持ちは若干良くなった気がするが、その代償は大きかった...。

30分ほどかけてMacから復元をかけたところ、最後の最後に「不明なエラーが発生しました」の表示が出現。2度目のトライも失敗しました。外付けSSDがダメなのかと思ってMacの内蔵SSDからの復元を試みたり、ハードウェア系の問題も疑って接続するUSBケーブルやポートも変えてみたのですが状況変わらず。iCloudバックアップを取っていなかったこともあり、完全に詰まりました。

結局ゼロから復元する羽目になり、ほぼ全てのアプリで再ログインが必要になったので、環境再構築に限りない時間が必要になってしまったのは計算外でした。

やはりバックアップはiCloudとMacで両方持っとかないとダメだな。油断しました。

なお、クリーンインストール&設定の手動再設定後は、バッテリー持ちは多少良くなったような気がします。

2024.11.06

2年のブランク→粉砕

理由があって、久しぶりに在宅勤務をしました。そこで以前から使っていたUSBレシーバー接続のヘッドセットを引っ張り出したのですが...何か装着感がおかしい。その理由は...。

2年使わなかったので、スポンジが劣化し粉々に...。

(画像に触れると表示が変化します)

左耳に当てる部分のスポンジがボロボロになっており、粉砕状態になっていました。

考えてみれば在宅勤務は2年ぶり(!)なので、その間に劣化が進んだようです。あ、やっぱり有機材料のものは長期放置するとだめだな。かと言ってこの使用頻度では買い直すというのも...。

悩ましいです。

2024.10.31

注目の新製品

AppleからMacの新製品が3日かけて発表されました。「iMac」「Mac mini」「MacBook Pro」の3モデルで、CPUが「M4」世代に更新されたのが主な内容です。

この中でも注目されるのがMac mini、基本デザインは同じですが大幅に小型化された新筐体で登場しました。「Apple TV」と見間違うほどのコンパクトさですが、考えてみれば、「MacBook Air」からディスプレイとキーボード、バッテリーを取り去れば、これぐらいの大きさになっても不思議はないか...。これで「Mac Pro」を除けばIntel時代から使われてきた外観は姿を消しました。

驚きの小ささなんですが、iPadのサイズを考えると納得できます。

一方のMacBook Proでは気になる変化も見られました。これまで無印「M3」搭載モデルでは右側のThunderboltポートがないのが難点でしたが、これが「M4」世代では解消。ポートが足りない分はハブで補えるにせよ、左右にあった方が何かと使いやすいのは事実。このため「無印」モデルでもメモリ帯域の差を除けば使い勝手上のネガはなくなりました。これなら私も次は「Pro」ではなく無印を選ぶことになりそうです。まあ、今使っている「M1 Pro」モデルの更新はまだまだ先ですけどね。次の狙いはディスプレイがOLEDになった時かな。

ただ、全モデルで最新無線規格「Wi-Fi 7」に対応していないのはいただけません。

2024.10.27

今バージョンは、バギー?

「iOS/iPadOS 18」「macOS 15 Sequioia」にしてから、どうも調子が悪い。

iOS 18では妻の「iPhone 13」のカメラ機能が誤動作するし、「MacBook Pro」では「プレビュー」でサムネールからのファイル削除で表示が狂うなど、今までなかった不具合が出ています。これまでこんな事はなかったんだけどなあ。

私の「iPhone 13 mini」もバッテリー消費が多くなっているようなので、次の「iOS 18.1」が出たら初期化再導入をし直そうと思っています。

2024.10.05

妻の分も

macOS、iOS、iPadOSのバグフィックス版がリリースされたので、妻のデバイスも一斉にアップグレードを施しました。iPhone、iPadはアップデートを指示した後は待つだけなので苦はないのですが、Macは作業前後にTime Machineバックアップが走るので待ち時間が非常に長い。一通り終わるまでに3時間ほどかかりました。

作業後、一通りチェックをして不要ファイルの除去や以前使っていたアプリの残滓を消去して作業は完了、妻に引き渡しました。macOSの新機能「iPhoneミラーリング」などは、むしろ彼女の方が活用する機会が多そうです。

妻の全デバイスを最新版にアップデートしました。

(画像に触れると表示が変化します)

妻のTime Machineバックアップも以前からの分で容量が肥大化しているため、これを機に新しく作り直すことに決めました。更新後しばらくはSpotlightのインデックス更新が走るので、それが終わってから一晩使って新しいバックアップを取る予定です。

2024.10.04

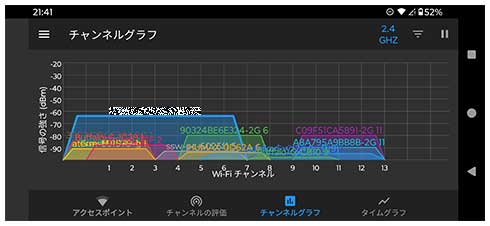

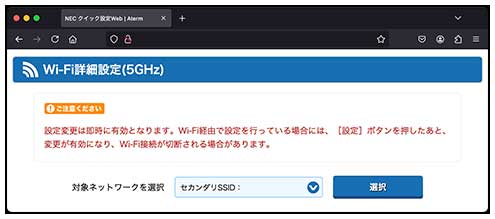

Wi-Fiの混雑状況

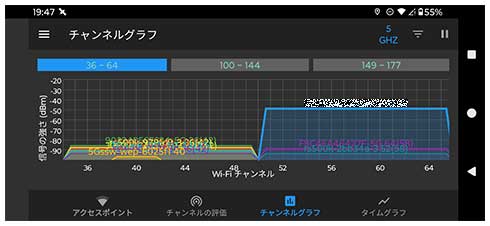

Androidスマホを手に入れたので、Wi-Fiの混雑具合をチェックしました。iOSには電波状況を詳しく表示するアプリがなかったので、今までできなかったのです。

使用したアプリは「Wi-Fi Analyzer (Open-Source)」。各アクセスポイントの電波強度を示してくれるため、比較的電波が干渉しにくいチャンネルを探すことができます。我らが自宅の状態は、下記のようになっていました。まずは5GHz帯から。

今までW56を使っていましたが、近所で電波強度の高いアクセスポイントが稼働しており、思っていた以上の利用がありました。むしろW53の方が近所で使われていないようで、設定を変更して使用チャンネルをこちらに移行させることにしました。

意外にW56が近くで使われていて、むしろW53の方が密度が低かった。

(画像に触れると表示が変化します)

一方の2.4GHz帯ですが、こちらは高速性を要求するデバイスは基本的にありません。ただし音楽のスピーカー出力で途切れるようなことは避けたいので、一応状況を確認してみました。しかし予想した通りアクセスポイントが大量にあり、13チャンネル中どこを選んでも被ります。結局、元の指定のままが一番マシだと判断。

2.4GHz帯の混雑はどうにもし難いものがあります。

ただしオートチャンネルセレクトを用いているアクセスポイントもあると思われるので、この状況は動的に変わっていくはず。定期的に確認して調整して行かないと、快適な環境は維持できないかもしれませんね...。

2024.10.04

これが正解か?

Macのセキュリティソフトは「ESET Cyber Security」を使っています。一時期「Norton 360」を使っていたのですが、不具合発生の多さに閉口して回帰しました。

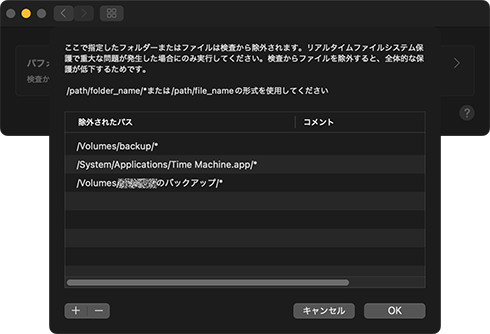

しかしESETはOS標準バックアップ機能「Time Machine」と相性が悪いのはよく知られた話。この点については一向に修正された気配がありません。この問題を回避するにはTime Machineのアプリ本体とバックアップ先ボリュームを「パフォーマンス除外」に指定すれば良いとされています。ところが最近のバージョンアップで大きくインターフェースが変わり、NAS上のボリュームをどう指定すべきかがわからず、設定できていませんでした。

ところがこの日、Time Machineが作動中の時に「システム情報」 を見ていると、「ストレージ」のところに「(機器名称)のバックアップ」という表示があるのを発見。ひょっとしてこれか?と思い、ESETの環境設定パネルにコピー&ペーストで入力してみたところ、登録ができました。こうすれば良かったのか!

パフォーマンス除外で「(機器名称)のバックアップ」上の全ファイルを指定。

この設定をしてTime Machineを走らせると...確かにスピードが上がったような気がする。直接比較することができないのですが、特に挙動がおかしなところもなさそうなので、しばらくこのまま使ってみます。

2024.10.04

「macOS 15.0.1」「iOS/iPadOS 18.0.1」適用

「macOS Sequoia 15.0.1」と「iOS/iPadOS 18.0.1」がリリースされたので、早速適用しました。最初のバグフィックス版の登場まで、ちょっと時間がかかりましたね。

これで気になっているところが修正されているといいんですが。ただ、今月には0.1レベルのアップデートが既に予定されているので、当面は不安定なままな機能が残るかも...。

2024.10.01

満額獲得

Appleの下取りサービス「Apple Trade in」の運営会社から下取り結果の報告があり、Appleギフトカードが送られてきました。狙い通り満額での査定です。

市場の最大中古買取価格の比べるとだいぶ低いんですが、ストレスなしです。

これで「moto g64 G5」の購入費をだいぶ取り戻すことができました。

2024.09.29

「MacBook Pro」Sequoiaクリーンインストール

「ESET Cyber Security」の最新版が3日前にリリースされたので、「macOS 15 Sequoia」のクリーンインストールを実施しました。バックアップを取ってから「macOS 復旧」を使ってストレージを初期化し、OSを入れていきます。ツールからは「Sonoma」がインストールされたため、そこからアップグレードしてバージョン15.0に移行しました。

クリーンインストールを行い、データをスリム化しました。

データはiCloudから落ちてくるので待つだけ。「Time Machine」から復旧すれば楽ですが、設定ファイルが破損していることも考慮し、設定はほとんどやり直しました。それでも以前と比べるとはるかに早く環境復旧が可能です。

初期化再導入の結果、30GBほどストレージの空き容量が拡大。これでまた当面は安定した環境を維持できるはずです。

2024.09.28

10年半ぶりのAndroid端末

サブiPhoneの代替として、Motorola「moto g64 5G」を新たに入手しました。Android搭載のミドルロー相当の機種で、性能の割に安価で評判のモデルということで選択。でも、手放した「iPhone 11」の市場での最大買取価格(何だかんだで減額されるらしいが)とほぼ同じ価格ということは、いかにiPhoneの価値が落ちにくいかの裏返しではあります。

さて、製品の内容は質素な化粧箱に、本体、最低限の説明書、SIMトレイ引き出しのピンと透明ケースが入っています。画面用の保護ガラスは別途購入し貼り付けました。ケースを付けて持ってみると200gほどなのですが、大きさの割に軽いというのが印象。もっとも、私の場合は持ち歩く予定はないので、重くても困りはしませんが(笑)。

利用しているMVNOで購入しました。中身はシンプルでケース付き。

(画像に触れると表示が変化します)

さて、実はAndroid機を使うのはSONY Ericsson製「Xperia acro HD」以来10年半ぶり。OSもバージョン14まで進化しているので、設定にはちょっと戸惑いました。ただ、入れるアプリも必要な機能に限る予定なので、この後は困ることはないはず。あとは狙いが達成できるかどうか、コツコツ環境整備を進めていきます。

5.4インチのiPhone 13 miniと比べると、当然大きく重く感じます。

2024.09.26

さよなら「iPhone 11」

「iPhone 11」を下取りサービス「Apple Trade In」で手放しました。2019年9月に購入してから丸5年。2022年1月からはサブ端末としてミュージックプレーヤー、GPSロガー、カーナビ、サブカメラとして利用してきました。バッテリーもまだ80%後半の表示だったので、正直に言うと性能面での不足感はまだありません。

ただ、ここから先はOSのサポート終了が視野に入り評価額も大きく下がる見込みのため、まとまった額で引き取られるうちに手放して、次の買い替えの際の原資とすることにしました。思えばちょうどコロナ禍の間に使っていたので、わりあい活躍の場が少なかった不遇の端末になってしまった感があります。

こちらがお役御免のiPhone 11、これを専用のパックで発送しました。

(画像に触れると表示が変化します)

オンライン見積もりによれば、予想買取額は下記の通り。市場で買取するともっと高くなる可能性はありますが、査定でモメる場合もあるので、確実な方を選びました。

「iPad Air」をリセット、初期化を行ってから復元しました。

今までは下取りに出した全デバイスが満額査定でしたが、さて今回は?

2024.09.22

iOS 18の新機能が、いきなりの実戦

日曜日の夜、iPhoneが通知音を鳴らしたので画面を見てみると、(+1)844-...の電話番号からかかってきた電話の内容が文字起こしされた状態で表示されていました。何だこれ? そもそも「留守番電話」の機能は利用キャリアのサービスにはないはずだが???

実はこれ、「iOS 18」の新機能。かかってきた電話に出ない場合、iPhoneが音声からリアルタイムで文字起こしして知らせてくれるというもの。録音中に表示される文字を読んで、発信元に心当たりがあれば電話に出られるというわけです。すごいな。

さて今回、通知画面に表示されたメッセージの冒頭は「NTTファイナンスから未納料金があり...」というものだったので、正真正銘の詐欺電話(ん?)です。日曜の夜に、そもそも登録していない携帯電話の番号あてに、わざわざ海外から電話をかける訳がなかろう。いくらなんでも同じ番号を使ってくるとは思えないので無駄な作業ではありますが、発信元番号には着信拒否を設定し、着信履歴と起こされたメッセージは削除。

しかし、この機能はiPhoneが電話に自動応答してしまうことになるため、先方の電話の設定によっては通話料(しかも高額だったらヤバい)が発生してしまう可能性が否定できません。私のようにほとんど電話を使わないのであれば、機能をオフにして「連絡先」にない発信元からの着信には決して出ないという運用が正解でしょうね。

2024.09.22

なんだか電池持ちが悪くなったような?

「iOS 18」を入れた「iPhone 13 mini」ですが、バッテリーの持ちが悪くなったような...? 朝に80%まで充電し置いておいただけで、昼過ぎには60%ほどまでに低下していました。うーん、ほとんど操作してないんだけどなあ。OSのメジャーアップグレードの場合、バックグラウンドで最適化の作業が進んでいる場合もあるので、もうしばらく様子を見てみる必要はあります。

ただ、ウィジェットを使いすぎてバッテリー消費を悪化させたのは過去に経験があるので、「iOS 18」の売りであるホーム画面のカスタマイズは慎重にやった方がいいのかも。

2024.09.22

「iPad Air」初期化再導入

「iPad Air」に「iPadOS 18」を入れたのですが、どうもしっくりこない。そこで久しぶりに初期化再導入を図ることにしました。Macで外付けSSDにバックアップは取っているので、そこから復元すれば手間なしで元の状態には戻せます。

「iPad Air」をリセット、初期化を行ってから復元しました。

一つ気をつけなければならないのが、登録している「eSIM」を削除しないこと。私の使っているMVNOでは一旦削除すると再発行が必要で、その際に手数料が取られてしまいます。リセットする時に「eSIMを残す」を確実に選択することが大事です。

2023.09.18

もう遅い...

この日は有休だったので、Mac、iPhone、iPadに前日公開された新しいOSをインストールしてみることにしました。それぞれ「macOS Sequoia」、「iOS/iPadOS 18」へのアップグレードです。

作業自体は順調に終わりました。それれのデバイスの再起動後、変化点を確認するために一通り触って見ました。今回は「写真」アプリの変化点が大きく、操作感がかなり変わりました。

さて、気になったのはmacOS。細かいところで不具合、というか使い勝手の低下が起きているのが気になりました。例えば、

・「メール」で、新着メールがスマートメールボックスに反映されるのに時間がかかる

・「プレビュー」で画像を削除すると、左側のサムネールの表示がおかしくなる

など。私の環境では深刻な問題はなさそうですが、ちょっと気になる部分が多いです。

インストール後にESETの日本代理店であるCanonMJより「不具合が出ているのでインストールしないで」とのメールが着信。もう遅いよ(笑)。

ひとまずESETをアンインストールし、当面はOS機能のファイアウォールで凌ぐことにしました。

2024.09.13

DSM 7.2.2 再リリース

Synology NASのOSである「DSM」に「7.2.2-72806」が登場していました。先日72803を適用したばかりですが...?

リリースノートで変更点を確認すると、前回の項目がそのままキャリーオーバーされ、最後にマイナーバグフィックスという文字が書き加えられていました。詳細な内容は不明です。

何かフィードバックがあったのかな?

2024.09.10

「iPhone 16」シリーズ登場、でも...

AppleよりiPhoneの2024モデルが発表になりました。商品構成は昨年と同じで「iPhone 16/Plus」「iPhone 16 Pro/Pro Max」の4機種展開。今年はAI対応とカメラの強化、操作性の向上がトピックかな。Proシリーズはちょっとだけ画面サイズが大きくなっています。今年は5Gに対応した「iPhone 12」以来の買い替え需要が多い年という話もありますが、どうなんでしょう。

私の場合、内容を見ても正直そそられませんでした。カメラはミラーレス一眼を持っているし、最大の売りとされているAI機能も使えるようになるのはまだ先。さらには日本では2025年にならないと展開されないという話なので、下手すると使える頃には次モデルが登場しているかも? そうなると今買わなきゃいけない理由って何だろ...?

結局のところ「欲しい!」というまでに至らず。だんだん物欲が薄くなってる?

年々ワクワク感が減っていくような...。

一方、「iOS/iPadOS 18」「macOS Sequoia」は1週間後のリリースが告知されました。特にmacOSは例年10~11月登場ということが多かった気がしますが、今年は例年になく早い。また休みを1日使って全デバイスのバックアップと更新をすることになりそうです。

2024.09.04

DSM 7.2.2-72803 適用

先月末、4ヶ月ぶりにDSMのアップデートが公開されていました。まだ検知はされていないのですが手動更新も可能なため、「DS220j」と「DS923+」に適用してみました。

この更新の最大の変更点は、HEVC(H.265)、AVC(H.264)、VC-1コーデックのサーバー側での変換対応廃止です。これによりNASをオフロードして稼働効率を上げるらしい。スマホ、タブレット側では既にこれらのコーデックは一般的なもので、PCも最近はOS側で表示対応されるようになっているため、比較的新しいデバイスを使い限りは影響は少なかろうということでしょうか。

その他にも、セキュリティ対応を含めて23点の不具合修正が行われていることがリリースノートで説明されています。

![]()

バックアップ機DS220jとメイン機DS923+に適用しました。

0.0.1のアップデートですが、各機のアップデータは300~400MBほどと容量が大きい。適用後の再起動が必要など、更新としてはかなり大掛かりでした。適用後の挙動で気になるのは「Synology Photos」でのWebサイト上の表示がどうなるかですが、我が家ではWeb上で管理をしているわけではないので、特に運用上の影響はないと思われます。

2024.09.02

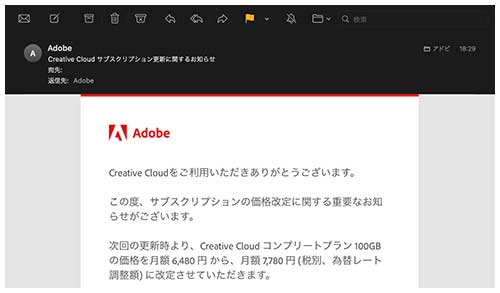

20%値上げの衝撃

Adobeからメールが着信し、10月から「Creative Cloud」の利用料が月額6,480円から7,780円に値上げする旨の連絡がありました。率にしてみると何と20%アップです。原材料価格のある物理製品でもないのにこれだけの値上げ幅って、一体どんな根拠があるのだろう...?

値上げはともかく、その上昇幅に驚きました。

年額に換算すると15,600円、いくらなんでもこれは負担が大きい。完全に足元を見た商売と思わざるを得ません。こんなことなら買い切りを復活させて欲しい...。

2024.08.31

「DS220+」その後

起動しなくなったことで運用離脱していたSynology「DS220+」ですが、以前に1週間ほど給電をしなかった際に復活した経験があります。そこで再チャレンジをしてみることにしました。ストレージを装着せずに電源を入れてみたところ...電源がONになり、ネットワークサーチにも反応するようになりました。これは行けるかも!?

次にHDDを1本装着して電源を入れてみたところ、やはり電源ボタンが点滅するだけで起動シークエンスまで行けません。これも想定の範囲内なので、次は空のSSDを装着して起動。システムがないのでDSMのインストールまで進めました。が、今回はここまで。インストール後の再起動でまた同じ点滅ループに陥り、システムの初回セットアップまで進めず。万事休すです。

うーん、どうやら復活は無理のようだ...。

これはどうやらもう本当にダメらしい。諦めて廃棄処分にすることにします。

202408.31

これで完璧、のはず

メールアカウントの一斉変更から1週間。狙い通りMacやiPhoneへの迷惑メール着信はなくなったものの、一つだけまだ問題が残っていました。サーバー管理者用のアドレスです。

管理者用アドレスとは「〇〇master」というアカウント名のもので、これは利用者側では削除できません。このため、このアカウント名にドメイン名を組み合わせれば、メールを送りつけることは可能。ここを突いてくる迷惑メールは止められないわけです。

ただ、説明を読んでいて気づいたのが、本来このアドレスに着信するメール。CGIなどのエラーが発生した場合、このアドレスに通知が来るとのこと。このサイトでは当該機能を使っていないので、私の場合まず着信する可能性なし。さらにこの場合の送信元アドレスは既知なので、これでフィルターをかけてそれ以外のアドレスから来たメールを全て破棄してしまえば、迷惑メールが届くことはなくなるはずです。

さて、これで完全シャットアウトできるか? しばらく様子を見てみます。

2024.08.24

迷惑メールの抜本対策...当該アカウント廃止

相変わらず迷惑メールの着信が止まりません。サーバー上のフィルタ機能に学習させるのですが、特定のタイトル・内容のものはそれをすり抜けてしまいます。無視すればいいのですが間違いクリックなど「不慮の事故」もありうるので、抜本的になんとかしたいところ。

前にも書いた通り、着信アカウントは「有意(に近い)語+ドメイン名」と限られており、これを容易に想像できない文字列に変えてしまえば着信しなくなることが期待できます。ただ、やっかいなことにこのアカウントは色々なサービスへの登録メールアドレスのため、それらを各サービスにログインして全部変えないといけないのが果てしなく面倒くさい。が、他に有効な手もないことから一念発起し、サービス側の登録アドレス変更の上で当該アカウントの廃止に踏み切りました。自動化できない作業なので、作業には丸一日かかって意外と大変でした。

さて、これで快適な環境が戻ってくればいいのですが。再発を防ぐべく、アドレスは複数用意してサービスごとにグループ化しておき、問題が生じたアドレスを容易に「尻尾切り」できるように配慮してあります。

ただ、次は「アカウント名を予想する」AIとの戦いになっていそうな予感がする...。

2024.08.23

サーバーのフル運用開始

実家から持ち帰った2台の4TB HDDを転用し、「DS220j」でバックアップサーバーを立ち上げました。必要な容量は5TB超なので、RAID 0で使うことで必要な分を賄います。このモードは冗長性が全くなく、故障発生時はデータ喪失に直結するのですが、そもそもバックアップ用途で出番が来る確率は自体が低いので問題ないと判断。こちらは自動電源ON/OFFにより、1日1回だけ同期させるように設定し、発熱と騒音、電気代を抑えて使います。「DS220j」は搭載メモリの少なさが弱点なのですが、この用途に絞ってしまえば充分使えます。

これで3ヶ所目が稼働開始、普段は電源OFFで1日1時間だけ起動します。

これによりデータはメインサーバーに加え、自宅内の別部屋と実家(遠隔地)の3ヶ所で保存することになるので、保存体制としては万全と呼べる形にできました。日本が沈没しない限り、どこかでデータは残せるはずです(笑)。

2024.08.17

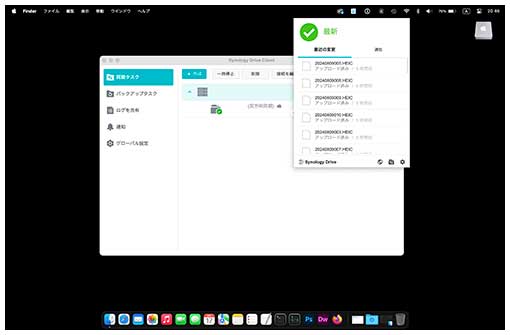

やはり便利だ!「Synology Drive」

遠隔地で「Synology Drive」を使ってみました。といっても専用クライアントをインストールしたMacの所定フォルダに、保存したいファイルを置くだけ。インターネットにつながっていれば、クライアントソフトが自動でサーバーにコピーしてくれます。まるで自宅でファイル操作をしているがごとしの操作感。これ、便利すぎる。

ファイルが新しく登録されたら、右クリックで「ピン留めを解除」すればローカルファイルの本体は削除され、クラウドマークに置き換わります。オンデマンド同期にしておけば、クライアント側のストレージを圧迫しなくて済み、スマートに運用できます。

所定のフォルダにファイルを移動するだけで自動で同期、これ便利!

私の場合は自宅も実家も戸建ての光回線なので、それもレスポンスがいいのに一役買ってくれているのかも。これはぜひ活用したいなあ。

2024.08.15

古いWi-Fi機器対応

実家のWi-Fiアクセスポイントのメンテナンスをしていて、不用意に変えてしまって一斉に接続を絶ってしまったのが「暗号化設定」。実は古い無線機器がまだ残っているためWPA2方式に統一していたのを、WPA3/WPA2に変更してしまったのです。

本来これでも共存できるはずなのですが、なぜか両者とも接続できなくなってしまいました。WPA3、もしくはWPA2だけにすると問題ありません。どうもこの挙動はよくわからん。

セカンダリSSIDを使って問題解決。

(画像に触れると表示が変化します)

できればiPhoneやiPadはWPA3を使いたいので悩んだのですが、セカンダリSSIDを有効化して片方をWPA3、もう片方をWPA2接続専用にすれば良いことに気づきました。問題解決。

ただ、今更ながら驚いたのが導入から7年半経過した「VAIO S13」。Wi-Fi 5対応なのですがドライバーの更新も止まっているのでWPA3には未対応のまま。これはもう更新待ったなしだな...。

2024.08.11

実家サーバーを置換

実家のサーバーをSynology製「DS216j」から「DS118」に変更しました。これは自宅のコントロール&バックアップサーバーに使っていたものを転用したもの。DS118であれば搭載メモリが1GBあるので、「Synology Drive」や「Synology Photo」が若干利用しやすいはず。なお、HDDは「WD Red Plus」の6TBモデル「WD60EFZX」を流用しました。

このサーバー置換の狙いは遠隔地バックアップです。Driveの機能を使い、自宅サーバー上のファイルをここに同期させます。これで天災などのトラブルが発生しても、いずれかの場所でファイルを残す事ができます。ただ、全ファイルをインターネットを介して同期すると大変なことになるので、自宅で同期を終わらせた状態で持ってきて設置しました。

これで遠隔地バックアップのシステムが完成。

ただ、DS118は1ベイモデルのために障害に対する冗長性がないのが課題。そこでUSB接続の外付けHDD「WD ELEMENTS 4TB」を使い、ローカルデータはこちらに「Hyper Backup」を使ってバックアップしておくことにしました。

これでサーバーシステム再構築はSTEP 2が終了。DS216jで使っていた4TB HDDが2台捻出できたので、これを持ち帰ってバックアップ専用サーバーを立てる予定です。

2024.08.06

妻の(荷物の)軽量化

AnkerのPD対応65WのUSB-C充電器とUSB-Cケーブルを購入しました。これは実は妻用に揃えたもの。「MacBook Pro」の純正アダプターは大きくて重いので、持ち歩きには不便なんですよね。実際に比較してみるとかなり軽量&コンパクトでした。

ANKERの充電器とケーブルを揃えました。目的は妻の軽量化です(ん?)。

(画像に触れると表示が変化します)

iPad Airもこれで対応できるので、旅行や帰省時に活躍できるはずです。

2024.07.31

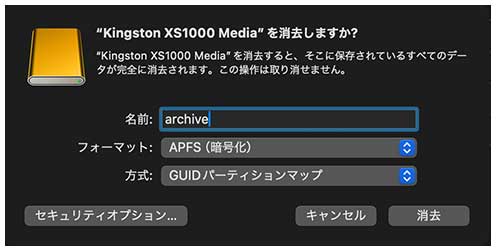

テラバイトを持ち歩ける時代

自宅サーバーの構成を見直したのを機に、データの置き場所も見直し中。これまではメインサーバーとは別に宅内用の映像配信サーバーを立てていましたが、運用効率が悪いので廃止しました。そうなるとパソコンで視聴する際に面倒になります。そこで外付けUSBデバイスにデータを保存し、必要な時はそれを差して使うことにしました。

大容量データの保存となるとHDDが定番ですが、ノートパソコンで使うのでリビングや書斎、寝室など複数の場所で利用する可能性があるため、信頼性の面で懸案があります。そこで新たに取扱性に優れたSSDを調達することにしました。必要な容量は2TBで、今回選んだのはKingston製「XS1000」というモデル。USB 3.2 Gen.2に対応し、1,000MB/sでの読み書きが可能。汎用的な2.5インチSATA接続のSSDを外付けケースで使うことも考えましたが、持ち運ぶことも考えてストレージとして完結した製品にした次第。

なお、付属のケーブルは純粋なUSB-C対応ではなく、USB-Aにアダプターを使うタイプ。このため10Gbpsでの通信ができない可能性が高かったので、別途購入しました。ケーブルは取り回しを考え、0.3mのThunderbolt 4対応のものを選択。シンプルなUSB 3.2 Gen.2対応ケーブルと比べるとやや高価ではありますが、互換性問題の多いところだけに全部入りのものが確実です。

外付けSSDと、短いThunderbolt 4ケーブルを購入しました。

(画像に触れると表示が変化します)

愛用のMacBook Proに接続すると、exFATでフォーマットされていることが判明。今回は持ち歩いて使うこともありそうなので、念のため暗号化しておきます。「ディスクユーティリティ」から当該ボリュームを選んで「消去」を実行。「GUIDパーティションマップ」方式を選ぶと「APFS(暗号化)」が選択できるので、これでフォーマットし直しました。

初期はexFATだったので、APFS(暗号化)でフォーマットし直しました。

一度アンマウントすると、次回接続からマウントの際にパスワードを求められます。基本的にはこのマシンだけで使う予定なので、「キーチェーン」にパスワードを登録しておくことでこれを回避できます。なお、紛失した場合でも他のマシンでボリュームを開くためにはパスワードが必要なので、セキュリティ的には一定の安心感は得られます。

MacBook Pro 14インチに接続したところ。小さくて軽いです。

バックアップHDDからデータをコピーして移行は完了。暗号化のためスピードは少々犠牲になるようですが、データ保存と参照がメインの使い方なので実用上の問題はありません。

それにしても、2TBものデータをこのサイズと重量で持ち歩けるようになるとは、すごい時代になったものです。

2024.07.30

黒の「締まり」が全然違う

iPhoneに「iOS 17.6」アップデートを適用した際、たまたま「iPhone 11」と「iPhone 13 mini」を並べておく機会がありました。すると、同じ表示なのに見た目が全く違います。

これはディスプレイ方式の違いによるもの。11の方が液晶に対し、13 miniは有機ELを採用。11はバックライトの発光で黒が浮き上がってしまうので、背景が明るく見えています。筐体の黒ベゼルがはっきりわかります。

上が11、下が13miniです。同じ画面で並べてみると一目瞭然でした。

改めて有機ELにおける「黒」の表現力に驚きました。

2024.07.28

Newサーバー、運用開始

先週購入したSynology製の4ベイNAS「DS923+」の運用を始めました。先週の日曜日に暫定運用は始めましたが、まだ転送すべきデータが残っており、それに加えて新たなバックアップ作成やフルウィルスチェックを行っていたのです。それがようやくこの週末に終了。

総データ量は7.6TB。使用率は54%なので、当面は問題なく過ごせることでしょう。処理能力はさすがのもので、DSMの操作反応は極めてクイック。ネットワーク越しの転送速度は1Gbpsの壁で頭打ちにはなりますが、ウィルスチェックなどを走らせていても速度が落ちにくい。また、USB-HDDのファイルコピーも100MB/sを軽々超えます。メモリはデフォルトの4GBで不足はありません。

コアサーバーとして実家のシステムとも組み合わせる予定です。

今回はバックアップを三重に取る予定にしています。一つはDS923+に装着したUSB-HDD、もう一つは別の部屋に設置したSynology製NAS、そして最後は実家にあるNAS。特に最後は遠隔地になりますが、設置場所の異なる3個所で同じデータを持つことにより、データ消失リスクはかなり低減できるはずです。

2024.07.20-7.21

まさかの強制移行!? 「DS923+」が我が家へ

ついに「Synology Drive」への移行を決断し、セットアップを開始しようとメインサーバーとして利用中の「DS220+」のドライブを入れ替えて再起動させたところ...あれ、起動しない。青色電源LEDが点滅を繰り返すだけで、一向にステータスランプが点灯しません。さらに20分ほど待っても状況に変化なし。

SynologyのWebサイトでトラブルシュート手順を確認し、全デバイスを外して起動を試みるも準備完了状態に移行せず。この状態はマザーボードまたは電源ユニット故障の疑いが濃厚で、念のためにACアダプターを「DS216j」に交換してみましたが効果なし。こうなるともうユーザーからは全く処置なしです。とはいえメインサーバーなので、これが使えないとファイル交換やデータ退避、バックアップができなくなります。困った。

悩みましたが、急ぎ代替機を確保することを決断。ところがAmazonでは先日のプライムデーの余韻なのか、どこも納期が1週間以上かかる始末。通販ではすぐ入手できる見通しが立たず、急遽秋葉原に出向いて現物を購入してくることにしました。

昼食後、電車を乗り継いで秋葉原まで行き、在庫がありそうと目星をつけた店舗へ。狙いの製品は4ベイモデルです。中位モデルの「DS423+」と迷いましたが、どうせ買うならということで上位モデルの「DS923+」を選択、購入しました。通販の平均価格よりは安価に入手しましたが、往復の電車代まで考えるとむしろ高い買い物になってます(悲)。酷暑の折り、製品は意外に重くて持ち帰るのも大変でした...。

早く復旧させたいので、帰宅後早々に開封してセットアップを開始。

秋葉原まで出向いて購入してきました。中身は他のシリーズと同じです。

(画像に触れると表示が変化します)

これまでは2ベイモデルをRAID 1で使ってきましたが、今回は操作レスポンスを向上させるべく、起動ディスクをSSD「Samsung 870 EVO 4TB」にしました。ここに「Synology Photo」のデータを置くことで、インデックス作成のスピードを向上させる目論見です。

まずはSSDを内蔵して最小限のセットアップを行います。

メインストレージは3台のHDDでRAID 5を構成して運用することにしました。装着したHDDはすべてSEAGATE「Ironwolf ST6000VN001」。前機からの2台流用と、新規調達分1台です。新たに購入した物は下の写真のように製品シールが変わっていましたが、型番は同じもの。

なお、流用した2台のこれまでの使用時間は6,500時間あまりなので、まだ当面は交換時期は来ないはず...と思いたい。

HDD3台をスロットインし、RAID 5を構成します。

HDD挿入後に再び起動し、「ストレージマネージャ」からRAID 5を構成すると、バックグラウンドでファイルシステムの最適化処理が始まりました。この状態でも利用はできますが、安定化を意識し念のためファイル転送はこのプロセスが終わってからに行うことに。今回は6TB×3台で、最適化の終了まで17時間ほどかかりました。

セッティング終了。いよいよデータを書き戻していきます。

今回はこれまでNAS3台に分散保存していたデータをまとめることにしたので、HDDに書き戻すデータ量は6.7TBほど。土曜日の17:00ごろから他のHDDに退避させていたデータをUSB経由で書き戻していきました。翌日の18:00にとりあえず必要な3.6TB分のファイルを転送完了。ここで「Synology Drive」と「Synology Photo」の設定を行い、ひとまず通常運用に復帰しました。ただ、私の「MacBook Pro」のTime Machineバックアップは引き継げたものの、妻の方は上手く継続できず、夜間に新たにバックアップを取り直すことに。

作業としてはこれでようやく一区切りですが、まだあと3.1TB分のデータが残っています。その上ウィルススキャンや再バックアップ、バックアップサーバー立てなどまだまだやるべき作業が山積。全部終わるのには来週末までかかりそうです。

2024.07.14

「快適に使う」には...?

ここ1ヶ月半ほど、脅迫メールや不審メールの着信が相次いでいます。脅迫メールの方はアダルトサイトがどうのこうの、ばらされたくなければ...というよくある奴。不審メールの方は興味を誘ってリンク先に飛ばしてアクセスさせようとするもので、両者とも今のところすべて英文。そもそも心当たりがないので対応は当然無視&削除なのですが、それにしても同じ内容の着信が相次ぐので正直うんざりしてます。

さて、一連の事象で興味を惹かれたのは、上記が届くメールアドレスです。私は用途に応じて複数のアドレスを使い分けていますが、比較的「単語」に近くシンプルなアカウント名のアドレスには上記のメールが来る一方、容易に想像できないだろうと思われるところには全く着信しません。ということは、比較的使用されやすい単語とドメイン名を組み合わせて合成したメールアドレスに、片っ端から送り付けられてるように思われます(例えばなんとかマスター、とかサーバー管理でよく使うもの)。もしそうであればドメイン名は公知の情報なので、送られないようにするというのも限界がありそうです。

実害はなくとも不快なので、メールサーバー側の迷惑メールフィルタにしつこく学習させた上、迷惑メール判定されたものの取り扱いをデフォルトの「ゴミ箱行き」から「破棄」に変更して対処。それでも時々すり抜けて来るものもありますが。 思えばインターネット利用し始めてもう30年超になるのですが、「快適に使う」ためにすることが年々面倒くさくなっている気がする...。

2024.07.07

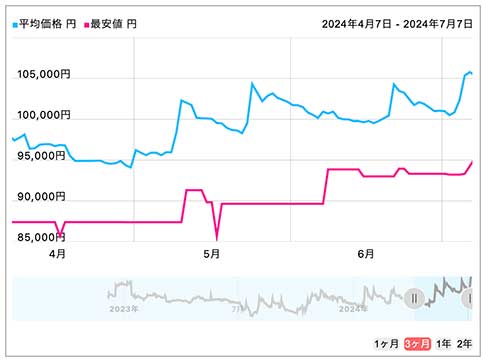

なんだ、この値動きは?

自宅サーバーを強化するタイミングを図っているのですが、狙っている製品の価格動向を見ていたところ、恐ろしく販売価格が高騰していることが判明。わずか2ヶ月と比較すると1万円、率にして10%以上の高騰です。うーむ...。

わずか2ヶ月で1万円上昇!? 円安影響ならば、当面は傾向変わらず?

製品群が軒並み上昇しているところを見ると、品薄によるものとは思えません。となると為替の影響なのか? そうなると当面は傾向が変わらない恐れも...。計画に暗雲が漂ってきました。

2024.07.06

WMV→MP4に移行させる

自宅サーバー内の古いファイルを整理していたところ、Windows Mediaフォーマットの動画ファイルが数多く出てきました。だいたい2004〜2013年ぐらいに入手したり作ったものは、WMV形式で保存されていたものが多かった。

ただ、これは今の目で見ると結構辛い。Mac環境でWMV形式の動画を見ようとすると、再生ソフトとしては「VideoLAN Client」あたりを使うことになりますが、再生時にノイズが出たり操作への反応が悪かったりと問題だらけ。また当時のインフラを反映し、容量を小さくするために分割されたファイルが多いというのも、視聴プロセスが煩雑になっている原因です。

最近標準のMPEG-4に変換し、結合ができれば取り扱いは格段に楽になるのですが...。

左から右に変換できれば、Mac上での取り扱いが楽になります。

そこで色々と調べた結果、ミニPC(Windowsマシン)でフリーウェアだけを使い、変換の作業時間も短縮できるワークフローを考案しました。それがこちら。

(1) 「Any Video Converter 7.1.8」で、WMV→MP4に一括変換する(旧版が良い)

(2) 「LosslessCut」を使い、再エンコードなしで結合する

これにより複数に別れていたファイルを、内容ごとに1つにまとめられます。また結合時の再エンコードがないため、作業時間も少なく済む。おまけにH.264が当時のWMP9よりも高効率のため、ファイルサイズも変換後に縮小したものが多く、ストレージの占有容量も少なくなったという効果も得られました。

2024.06.30

USB-Cへの移行進む

「MacBook Pro(2021)」を使う上で、困るのがUSB接続の外付けポータブルHDDを使う時。旧いUSB 3.0(USB 3.1/3.2 Gen.1)対応のHDDはコネクター形状がだいたいmicroB。ケーブルはまずUSB-Aとの接続なので、これらをつなぐには下の写真のようにUSB-C to USB-Aの変換アダプターを使うことになります。この状況は決してスマートではありません。

いちいち白い変換アダプターを引っ張り出す必要がありました。

最近はUSB-Cを採用したHDD/SSDケースも増えてきましたが、まだまだ手持ちのHDDも活用したいところ。そこでUSB-C−microBケーブルを購入することにしました。調べると色々なメーカーから1,000円弱で売られているものの、使うのがHDDだけに給電能力に問題があるとデータロストの危険があります。そこで正規認証を取得しているという国内メーカー製のものを選択。0.5m品が1,400円ちょっとと高めですが、信頼性には代えられません。

ELECOMの「USB3-CMB05NBK」で、見た目もすっきりました。

(画像に触れると表示が変化します)

ケーブルはそれなりに硬めなので、取り回しはさほど楽ではありませんでした。それでも1本で接続できる利便性はやはり捨てがたい。これで古い外付けポータブルHDDも活用できます。

2024.06.30

8年ぶり、同じもので更新

ベルトに装着するスマホホルダーの折り曲げ部が破損した話を以前書きましたが、それをようやく更新しました。破れた部分を見てみると、8年間持っただけのことはあり、丁寧な造りであることが確認できました。そうなるとできれば同じメーカーのものにしたいところ。ただ、前回は確かハンズあたりで買ったような気がする。そのため購入記録が残っていなかったので、メーカーなどの情報が不明でした。

破れた部分を見てみると丁寧な造りでした。今度もこれにしたい!

Amazonなどで検索をかけると似たような商品がいくつもヒットしますが、形状や機能から推定するにどうやら「ASDEC」というメーカーの製品だったと思われます。そこで、そのままAmazonから発注してみることにしました。ただ残念ながら直販はしていないようです。

届いた商品を確認すると...ビンゴ! 同じ製品で、サイズもぴったりでした。

想像通り、全く同じ製品でした。良かった。

(画像に触れると表示が変化します)

これでまた心配なく使えます。今度はメーカー名を忘れないようにしよう。

2024.06.30

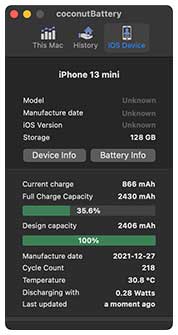

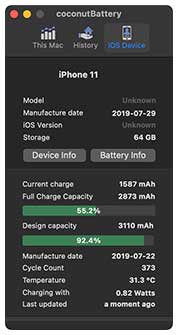

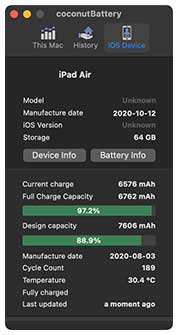

バッテリー健康チェック、意外な結果に?

今年も半分が経過したので、iOS機器のバッテリー状況を表示させてみました。Mac用のアプリ「coconutBattery」による確認です。

![]()

![]()

右からメインのiPhone 13 mini、サブのiPhone 11とiPad Air 4です。

メイン端末の「iPhone 13 mini」は、導入2年半で218サイクルの充電後においてもほぼ容量100%をキープ。狙い通りの結果になっています。サブ端末「iPhone 11」は373サイクルで92.4%。使用開始から4年9ヶ月ですが、半年前から容量の減少はほとんどありません。こちらも音楽再生やナビでよく使っている割に優秀。

意外に感じたのは「iPad Air(第4世代)」。使用開始から3年8ヶ月弱になりますが、充電回数が189サイクル、容量は88.9%の表示。前回のチェック時には85.7%だったので、容量が回復していることになってます...ホントか?

うーん、この方法も精度的にはなんだか怪しい気もする...。

2024.06.26

3台目確保

発注していたHDDが無事に届きました。

間違いなく旧モデルでした。あれ、箱のデザイン変わった?

型番を確認するに、間違いなく旧モデルでした。これで同じ製品の3台目を入手、RAID 5構築に向けて準備が進みました。

2024.06.23

代変わりの前に

自宅サーバーを増強するにあたり、必要なのがHDDの調達です。

現在メインサーバーではSEAGATE製HDD「IronWolf」の6TB版を2台のRAID 1で使用中。その製品の型番は「ST6000VN001」。回転数は5,400r/min、キャッシュ256MBでRVセンサー搭載。作動音が静かで、SynologyのDSMがS.M.A.R.T.以上の診断機能に対応しているので、次回もこの系統の製品にしたいと思っています。

ただ、現在は在庫が新型の「ST6000VN006」に置き換わりつつあるらしい。今後3台でRAID 5を組みたいと思っているので、できれば型番は揃えたい。そこであえて旧品を探したところ、在庫が減りつつあることが見えてきたので発注しました。

今使用しているものと同じ「ST6000VN001」を発注しました。

RAIDは異メーカー・異種の製品でも組めるので意識過剰は自覚していますが、心情的にできれば同じもので揃えたい、という欲望の方が勝ちました。

2024.06.19

選択のカギは10GbEか...?

自宅サーバーの更新を計画しています。機能向上とともに、現在機能で分かれているものも統合したい。容量や信頼性の確保を考えると、次は4ベイ以上のモデルにしたいところ。

これまで使ってきたSynology製NASの場合だと、「DS423」「DS423+」「DS923+」あたりが候補です。ただ「DS423」は搭載メモリが少ない上に増設不能。さらに使えるアプリに制限があるので除外。自ずと「Plusシリーズ」から選ぶことになります。残った「DS423+」と「DS923+」の仕様差は下記の通り。

| DS423+ | DS923+ | |

| ドライブベイ | 3.5/2.5インチ x 4 | 3.5/2.5インチ x 4 |

| CPU | Intel Celeron J4125 4C4T 2.0→2.7 GHz |

AMD Ryzen R1600 2C4T 2.6→3.1 GHz |

| TDP | 10 W | 15 W |

| メモリ | DDR4-2400 2GB (最大6GB) |

DDR4-2400 ECC 4GB (最大32GB) |

| PCIe (帯域幅) | 2.0 x 6 (3GB/s) | 3.0 x 8 (7.9GB/s) |

| SSDキャッシュ | オプション | オプション |

| LAN | GbE x 2 | GbE x 2 |

| 10GbE | × | オプション |

| USB | 3.2 Gen.1 x 2 | 3.2 Gen.1 x 2 |

CPUのベンチマークスコアはほぼ同等のため、どちらを選んでも処理能力自体は似たようなもの(出自や熱設計電力の違いを考えるに、瞬発力に差はありそうですが)。メモリも使うアプリ数を考えると6GBあれば充分なはず。ここだけ見ると「DS423+」でも満足できそうです。

一方で差が顕著なのが足回り。PCIeの帯域幅が2.5倍以上異なることから、SSDキャッシュを搭載した場合の性能が異なる可能性あり。ただし想定される使い方を考えれば効果は限定的なはずなので、ここは問題にならないと思われます。残る検討項目は10GbEへの対応。もし今後10GbE環境に移行する可能性があるならば、「DS923+」に選ぶ価値が見出せるのですが。さて、そんな要求は発生しうるのか...?

2024.06.16

ひとまず解決

昨日の続きです。色々設定も変えてやってみたのですが、やはりWindowsからの接続は上手く行きませんでした。その代わりNASからのボリュームマウントには成功したので、新しい動画ファイルを追加する際はこちらからネットワーク経由で直接送り込めそうです。

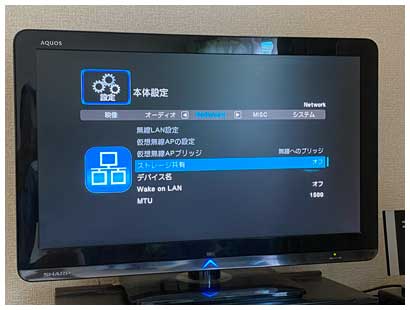

その一方、機器が古いことでセキュリティ観点では褒められた状況ではありません。普段はメディアプレーヤーの電源はオフにするのでリスクは小さいと思いますが、プレーヤー使用中にはLAN内で無防備になってしまいます。そこで念のため「ストレージ共有」機能は新規ファイルを転送する時だけ有効化するという運用にすることにしました。

2024.06.15

動画の家内配信:集中管理→分散配置

前夜、寝室で自宅内サーバーから配信されている動画を見ていて、またしても再生の引っ掛かりが発生しました。2.4GHz帯の無線LAN経由とはいえ、物理的な距離は近いんですけどね...。やっぱり周辺の電波の混み具合が酷いのか?

そこで気づいたのがメディアプレーヤーのUSBポートです。ここにHDDを繋げばローカル再生が可能なはずなので、遅延問題は発生しません。さらに取扱説明書を見たところ、ストレージ共有機能が搭載されていることが判明。あくまで簡易的な代物のようですが、これなら遠隔でファイルを送り込むこともできそうです。

これがメディアプレーヤー。DVD-ISOファイルが再生できる特徴があります。

(画像に触れると表示が変化します)

HDDを繋ぐ場合、対応するファイルフォーマットがFAT32かNTFSだけらしい。FAT32では4GBを超えるファイルが扱えないため、事実上NTFSの一択になります。そこでリビングにあるミニPCにUSB-HDDをつなぎ、NTFSでフォーマットしてからNASに接続し、見たい動画ファイルをコピー。今回はインドでiMac用のストレージとして使っていた2TBの外付け2.5インチHDD2台が余っていたので、それを使うことで追加費用は発生しませんでした。

メディアをコピーしたHDDをプレーヤーのUSBポートにつなぎ、メニューから「ストレージ共有」をオンにすれば設定は完了です。

USBポートにHDDをつなぎ、メニューから共有機能をオンにして作業完了。

(画像に触れると表示が変化します)

再生は問題なく行えました。気になる外部からの接続ですが、MacからはFInderからのSMB接続でHDDの中身が閲覧可能。ところがWindowsからはマニュアル通りのやり方では接続できず。なにぶんプレーヤーそのものがWindows 7が主流のころの製品。SMBのプロトコル自体も変わっているわけで無理もないか...。ただmacOSからだと「.DS_Store」などの不要ファイルが大量に書き込まれるので、あまり使いたくない。ここについては改善の余地ありです。

これでもう映像配信専用のサーバーは不要かな...?

2024.06.08

行けそうだが...メリットは?

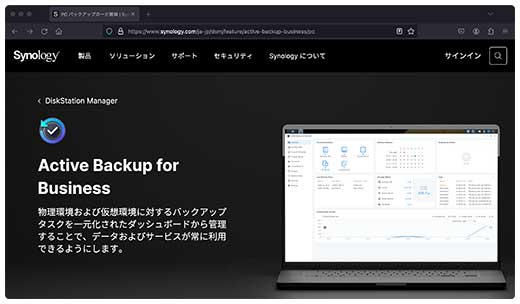

Synology NASのバックアップソリューション「Active Backup for Business」ですが、Macで「Time Machine」を無効化してから試すと問題なく2回目以降も動作が完了するのを確認。これなら利用については問題なさそうです。

ただ、バックアップ動作の転送容量と時間をログで確認したところ...Time Machineとの差はほとんどない印象です。同じようにスナップショットを撮って差分データを抽出して転送するので、考えてみれば当たり前か。こうなるとサーバー側で複数マシンの作動状況を確認できるという管理上のメリットはあるものの、スピード面で優位性がないと純正機能の安心感には敵わないかなあ...。

新しいシステムに移行する際に、利用するかどうかは悩ましいところです。

2024.06.01

「Active Backup for Business」を試すも...

自宅サーバー関係でもう一つ試しておきたいパッケージがありました。「Active Backup for Business」というもので、PCやMac、サーバーやVMwareなどの仮想環境までまとめて運用できるそうです。「DS220+」などのいわゆるプラスシリーズ以上で使えます。

実際にメインマシンのMacで試してみました。クライアントにエージェントをインストールし、サーバーに接続すると自動で登録されます。操作はサーバー側で行うので、管理者の立場からすると使いやすいと言えます。デバイス全体の初回バックアップは、300GBを2時間半ほどで終了。Mac純正の「Time Machine」と比べると速そうです。

プラスシリーズ以上の特権、名前の通り企業向けですね。

これなら乗り換えてもいいかな、と思ったのですが、2回目以降のバックアップが上手く動作しませんでした。ログには「容量不足で失敗」と書かれていましたが、ストレージに余裕はあるので真の原因は不明。Time Machine機能を生かしたままだったので、スナップショットの取得に問題があるのかもしれません。我が家で安定して使えるかどうかは、もう少し見極めが必要なようです。

2024.05.25

「Synology Drive」導入テストは終盤へ

この日の午前中は時間があったので、NAS2台を使って「Synology Drive」の同期テストを行いました。これが成功すると複数拠点間でバックアップを持てるので、機能上とても重要です。未使用の「DS216j」に将来の構成を模したセッティングを行い、映像配信用に使っている「DS220j」から同期を設定したところ、狙い通りにファイルが同期されることを確認しました。

2台を使って将来構成をシミュレートし、狙い通りに動くか検証しました。

これで運用の目処が立ちました。実家も使った3段構えのバックアップ構想が実現できそう。あとはメインサーバーの導入資金さえ何とかなれば...。

2024.05.18

ACアダプターではなかった...?

Synology製NAS「DS220+」の「再起動できない」トラブルですが、どうやらACアダプターの問題ではなかったようです。運用していない「DS216j」のものを流用し、付け替えて不具合が解消するかを試してみたのですが、やはり再起動をかけると下のように青色の電源LEDが点滅するだけで一向に立ち上がって来ません。シャットダウンはできるのに、再起動が完遂できないのです。

この状態になると全く状況が変わりません。

(コントロールをクリックすると再生します)

通常の運用では実害はないのですが、問題なのはDSMのアップデートが配信された時です。この場合は再起動になるので、自動で立ち上がって来ないので復旧できません。手の届く場所にあればまだいいですが、リモートで管理するとなると致命的。

もっと信頼性の高いものに置き換えたいなあ...。

2024.05.08

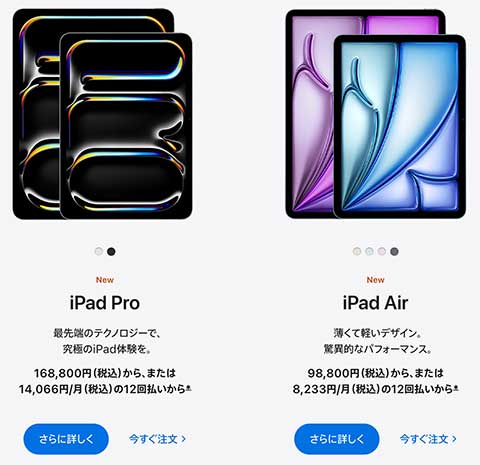

「M4」登場! iPadシリーズ刷新! 価格高騰!

スペシャルイベントで新しい「iPad Pro/Air」が発表。両者とも11/13インチモデルが準備され、無印の「iPad」、「iPad mini」と合わせて6機種のラインナップになりました。

「iPad Pro」は新しい「Apple M4」が搭載され、さらに薄くなりました。ディスプレイは新しいOLEDを採用し、CPUと併せてAirシリーズとの差別化が図られました。

「iPad Air」はプロセッサを「Apple M2」に更新し、新たに13インチモデルが追加。新しいモデルでは物理SIMトレーも廃止され、eSIMのみの対応になったようです。

一方、廉価版として残っていた「iPad(第9世代)」は販売終了となり、これでLightning端子およびTouch ID搭載機が姿を消しました。なお、第10世代は値下げして販売継続だそうです。

もうこうなってくると高くて買えん...。

ただ、気になるのは価格です。私が現在使用しているクラス(第4世代Airのストレージ最小でWi-Fi+Celluler)に相当するモデルだと、今回の場合は124,800円。3年半前は77,800円で購入していたので、円安の影響も受けて1.6倍(!)に高騰しています。 こうなると、今のモデルをバッテリー交換して延命していくしかなさそう...。

2024.05.01

破れた!

愛用しているスマホホルダーの折り曲げ部に亀裂が入っているのを発見。繰り返し曲げが入る場所なので無理もないのですが、さすがにこれ以上使うのは厳しそうです。マグネット入りで「パタン!」と閉まり、しっかりホールドされるのが使いやすくて使い続けていました。思い返せばiPhone 6sのころから使っていたはずなので、もう8年ぐらいは使っているかな。そう考えれば結構頑丈な造りだったということですね。

折れ曲がり部に亀裂が...これはどんどん進展してしまいそう。

できれば同じまたシリーズを使いたい。購入履歴を振り返って探してみることにします。

2024.04.19

DS220+、またしても応答なし

我が家のSynology製サーバー群がDSM最新版「7.2.1-Update 5」のリリースを検知しました。そこで「DS118」「DS220+」でコントロールパネルからダウンロード&アップデートを実行。ARMアーキテクチャの「DS118」の方は難なく適用に成功し、再起動後にサーバー機能が復帰。

ところが、x64アーキテクチャーの「DS220+」は再起動後、青色の電源LEDが点滅するだけで一向に起動してきません。30分待っても状況は変わらず。またしても症状再発か...こんなことだとリモート管理したくてもできません。困ったものです。

またしてもトラブル...原因は一体なんだ?

そこで色々調べたところ、次に怪しむべきはACアダプターというところが浮かび上がってきました。私のケースと全く同じ症状というのは見当たらないのですが、「青色LEDが点滅するだけで起動しない」という部分に関しては同じなので、疑いを排除できなくなりました。

幸いなことに、メーカーのWebサイトで確認したところ、交換品に関しては運用を外している「DS216j」とACアダプター仕様は同じらしい。なので、我が家ではこれと取り換えて試すことはできそうです。次のアップデートが来たらやってみるか...。

2024.03.31

「Synology Drive」導入検討中

自宅サーバーの構成見直しを検討しています。目玉は「自宅クラウド」機能を実現する「Synology Drive」の導入。機能自体は以前から知っていたのですが、これまで運用してきた共有ポイントの構成を弄りたくなかったので、使ってこなかったのです。ところが遠隔地間で同期機能などを考えると、最近この機能が俄然魅力的なことに気づきました。課題はクライアント側から見た時に自分の思い通りの構成にできるか、です。

今さらながら、Synology Driveの導入を検討しています。

しかし、いきなり移行させるのはリスクもあります。そこで引退させた旧機種「DS216j」に、使っていない小容量SSDを装着してDSMをインストールし、色々と設定を変えて試しています。クライアント側もメインマシンの「MacBook Pro」は避け、サブWindowsマシンの「LIVA Z2」を使用して違和感のない使い勝手にできるかを検証。それによってだんだん理想な形が見えてきました。あとはサーバー間の同期機能が確認できれば移行しても良さそう。もう少しで結論が出せそうです。

2024.03.22

SuperDrive復活

妻から「CDを読めるようにしてほしい」とリクエストがありました。音楽関係の本を買うとオマケでCDやらDVDが付いてくるようで、それを使いたいとのこと。ただ、Apple純正の「SuperDrive」を持っていることは持っているのですが、端子がUSB-Aのため、我々が使っている「MacBook Pro (2021)」には直接繋げません。変換アダプターをいちいち使うのも大変ですし。

そこで思いついたのがThunderbolt 3 DockのCalDigit「TS3 Plus」。実はこの製品はSuperDriveを使うためのドライバーが用意されているのです。CDやDVDを使いたい場合はDockに接続すればよいことになるので、シンプルに問題を解決できます。

SuperDriveをTS3 PlusのUSB-Aポートにつないで利用します。

ドライバーをインストールしたところ、最近のmacOSのデフォルトではサードパーティ製のカーネル機能拡張の有効化されない仕様になっていることが表示されました。有効にするにはセキュリティポリシーを変更しなければならず、それは起動オプションから設定するとのこと。Webでやり方を確認して実行したところ、再起動後に有効化されてSuperDriveが利用できるようになりました。

2024.03.08

「iOS/iPadOS 17.4」「macOS 14.4」

かねてからの予想通り、「iOS/iPadOS 17.4」と「macOS 14.4」「HomePodソフトウェア 17.4」が公開されました。私も水曜日にiPhoneとiPad、金曜日にMacをアップデート。Macは更新にちょっと時間がかかった印象です。

2024.03.05

静かなる発売&世代交代

新しい「MacBook Air 13/15-inch」が発売になったようです。が、発表イベントも何もない「サイレント発売」。仕様は予想されていた通りCPUの「M2」→「M3」への強化。なお、13インチモデルには廉価版としてM2モデルも残るようです。

基本的にはCPUの更新ですが、地味にディスプレイ出力がちょっと変わっています。

一方、これまで残っていた「M1」搭載モデルがついに販売終了。2020年秋にApple Silicon搭載Macの第1弾として華々しく登場し、終売まで3年余りと長命な製品になりました。「Air」と言えばやはり側面の楔形がまず思い出されますが、Intel時代を思い出す形状が一つ消えました。

2024.02.25

「Rosseta」利用で解決?

先日書いた「Adobe Acrobat」と「Adobe Acrobat Reader」が終了時に「予期せず終了」をするトラブルについてです。実は一昨日のmacOSの初期化再導入でも解消されず、解決は半ば諦めていました。ところが、アプリケーションの情報パネルで「Rosettaを使用して開く」にチェックを入れることで正常終了できることを発見。

これによってIntelコードでの実行になりますが、高速性を求めるアプリケーションではないため実用上の問題はありません。ひとまずこれで乗り切ろう。

これにより「予期せぬ終了」が起こらなくなりました。

2024.02.23

「MacBook Pro」再インストール

あちこち細かい不具合が出ていたことから、1年ぶりに「MacBook Pro」の初期化再導入を敢行しました。必要なバックアップを取った後、「起動オプション」から「macOS再インストール」を実行します。が、今回はなぜか一つ前のバージョン「macOS Ventura」が導入されました。

空き容量も670GB→920GBに拡大、次回更新時はストレージ512GBでいいかも。

再起動後、「macOS Sonoma」に更新し、設定を戻していきます。今回も再構築作業は4時間ほどかけて完了、その後「Time Machine」バックアップを取り直しました。

ただ、不思議なのは100GB弱のストレージ使用量に対し、200GB超のバックアップデータが発生したことです。一体どうなっているのだ?

2024.02.17

そろそろ要注意時期に突入か...

我が家のNASで稼働しているHDDで、一番古いものはWestern Digital社製の「WD60EFRX」という製品です。NAS向けの6TBモデルで、振り返ると2018年10月に購入していました。そこからは約5年半が経過したことになります。

当時のパッケージ、購入からは5年半です。

S.M.A.R.T.拡張テストの際に確認したところ、通電時間は「24,935時間」と出ました。換算してみると2.85年になります。長期間接続しない時はまめに電源OFFにして運用してきたことで、実使用時間は比較的抑えられてきたことがわかります。

24,935時間が経過。今のところ問題はありませんが...。

ただ、HDDの故障率は3年以降、時間にして26,000時間を超えると一気に高まってくるという統計結果もあるので、この後はいつ壊れてもおかしくない領域に入っていきそうです。そろそろ交換費用を用意しておかないといけないな...。

2024.02.17

まともに終了できない

Adobe純正PDFビューワーの「Acrobat Reader」が、アプリケーションの終了時に必ず下のダイヤログを出してくるようになりました。再インストールしても状況は変わらず。また「Adobe Creative Cloud」の「Acrobat」を使っても同じ現象が出ます。何だこれは?

アプリケーションの終了時、必ずこれが現れるようになりました。

AdobeのFAQを見て、Creative Cloudおよびその関連ファイルをすべて削除し、再導入しても状況は変わりませんでした。表示ができないわけではないので実用上の支障はないのですが、いちいちアプリの終了時に引っかかるので気になります。一体どこが責任区の問題なんだ...?

2024.02.15

バックアップ壊れる!?

愛用の「MacBook Pro」は日常のバックアップを標準機能の「Time Machine」で行っています。ところがこの日始まったバックアップはいつまでたっても「準備中」のまま。設定をON/OFFしたりボリュームを指定し直したりしたのですが、状況は改善せず。挙句の果てに「ERROR」と表示して既存バックアップファイルにも接続できなくなってしまいました。どうもぶっ壊れたようです。

440GBほどのバックアップは放棄、新たに取り直されたのは290GBほどです。

仕方がないので取り直しです。念のためこれまでのバックアップはリネームして別フォルダに移動し、新しいファイルを作成して新規にバックアップを設定。使用容量は290GBほどで、翌日完了を確認しました。

2024.02.11

2.4GHz帯を活用...改善なるか?

我が家の無線LANの課題は、メインルーターから最も遠い2階の寝室までいかに電波を飛ばすか、という点です。また映像配信サーバーはどこでも快適に視聴できるように2階の書斎に置いており、これは振動・騒音の観点からも変えたくない。一方で周辺の電波の混み具合を考えると、複数のチャンネル域を使った運用は避けたいところ。

そこで、メインルーターの2.4GHz運用を、2階書斎にある子機を中継器に変更して移管することにしました。つまりルーターから中継器までは5GHz帯、中継器から寝室子機までは2.4GHz帯とし、帯域を変えてつなぐことでアンテナを有効活用する作戦です。

メインルーターの2.4GHzランプが消灯し、代わりに中継機の方が全点灯しました。

(画像に触れると表示が変化します)

寝室子機がWi-Fi 5対応機に留まるため、リンク速度は最大600Mbpsとなります。ただしDVDのビットレート並みの速度が出さえすればいいので、理論値の上ではこれでも充分。あとは映像のプチ切れが生じるかどうかです。これは時間帯を変えながらテストしてみないと、狙い通りの性能が出ているかは判断できません。

寝室子機は2.4GHzで接続しています。最大リンク速度は600Mbps。

一方、2.4GHz帯でしか接続できないYAMAHAのWi-Fi対応スピーカーの接続先までの距離が近くなり、音楽再生に使うiPhone 11も2.4GHz帯につなげたことで、寝室で時々起きていた音楽のプチ切れは解消しました。もともと2階にあったプリンターも接続安定化が期待できます。また、デジカメや古いAmazonタブレットも2階へ接続することになりますが、これらはもともと高速性を要求したデバイスでもないので問題ありません。

さて、これで問題が解消すると嬉しいのですが。

2024.01.31

ESETに回帰

火曜日、帰宅すると妻から「Macがインターネットにつながらないので、診て」と打ち上げがありました。確認したところ確かにネットワーク接続ができていない。ただ、電波は拾っているのでハードの故障ではなさそう。いったんWi-FiのON/OFFを行ったところ復旧しましたが、何かがおかしい。そういえば数日前、「Norton 360」のファイアウォールが暴走し、遮断警告が頻繁に出ていたのを思い出しました。確証はありませんが、関連していそうな気がする。

そこでNortonをアンインストールし、代わりに「ESET Cyber Security」を導入しました。以前はこちらを利用していたのですが、Apple Siliconへの対応が遅かったのでNortonに乗り換えた経緯があります。ただ、もうM1 Mac登場から3年以上経過したので、さすがにもうその点は大丈夫なはず。UIが以前とはかなり変わっていたので設定と機能拡張の有効化に戸惑いましたが、問題なく動いているようです。

こちらの方が見た目も動作も上品な気がする。

また、妻と自分で環境を分けるとトラブル発生時に対処が難しくなるので、自分の「MacBook Pro」も翌日にNortonからESETに変更しました。しかし、macOS上のセキュリティソフトの設定の煩雑さは何とかならないものですかね...。

2024.01.24

「iOS/iPadOS 17.3」「macOS 14.3」更新

前日、Appleから「iOS/iPadOS 17.3」「macOS Sonoma 14.3」がリリースされたので、この日手持ちのデバイスすべてに更新をかけました。細かな修正や機能追加がメインですが、セキュリティ対策も入っているようです。また、私の環境では「HomePodソフトウェア 17.3」も対象でした。

2024.01.21

しつこい警告

最近Macを使っていて、よく下のような警告に出くわします。セキュリティソフトのファイアウォール機能のようです。Webブラウザ「Firefox」に加えて「Adobe Creative Cloud」のサブプログラムの頻度が非常に高い。特に最近いちいち出現するようになりました。

これでは作業にならん...。

前はこんなに出なかったんだけど...何が変わった?

セキュリティソフトのバージョンアップで出るようになったように思えます。開発元のWebサイトを見ると、どうやら既知の不具合らしい。ファイアウォールのルールに登録されたアプリケーションをリストから一度外し、再登録することで治る場合があるらしい。早速やってみました。

一応今のところ再発はしていませんが...こういうのは早く修正して欲しいところです。

2024.01.21

共振問題...一応解決

自宅2階に設置している映像配信サーバーですが、少し前から「ウォンウォン」という唸り音が聞こえているのが気になっていました。そこで一度分解し、ドライブを止めているネジを締め直したりしてみたものの効果なし。ところがベイに装着しているHDDの順番を入れ替えてみると、振動が少なくなりました。このことから基板から遠い側にあったドライブの振動が原因と推定。そこでこのまま運用することにしました。

2台のドライブを入れ替えました。現在RAID 1構成を修復中...。

HDD2台のRAID 1で運用していたので、ドライブの入れ替えに伴いストレージプールの修復が必要になりました。幸い1台のボリュームは失われなかったので、単純に1台を初期化して再構成して復活できそう。現在修復中ですが、データ約4TBほどで12時間ほどかかりそうです。

やはり金属筐体に直接ドライブをマウントするタイプは、騒音・振動面では不利ですね。

2024.01.21

引っかかる...

先週末、今週末と自宅2階の寝室で映像配信サーバーからの動画を見ていた際に、再生の引っかかりが気になりました。サーバー自体も2階にあり、Wi-Fiアクセスポイントの中継機能を使って配信しています。機器はWi-Fi 5ですが、5GHz帯の電波を使っているため、帯域が足りないわけではありません。実際、メディアプレーヤーの再生テストでも40,000kbps以上出ています。

となると 、中継機能でプチ切れが起こるのではと考え、古いWi-Fiアクセスポイントを再度引っ張り出して別チャンネルで寝室専用の接続を仕立てました。

ひとまず、Wi-Fi 5機器で専用接続を構築。

メッシュ機能を持つ機器に全取り替えするのがいいのかもしれませんが、なにぶんコストがかかる上にWi-Fi 7が視界に入りつつあるので、さすがにそこまでは踏み込めません。が、このアクセスポイントは発熱が大きいので、気温が低いうちはこれでつなぎ、夏までに安価な2アンテナ仕様の製品に置換したいなあ、と思っています。

2024.01.06

ついに100%切り

愛用の「MacBook Pro (14-inch, 2021)」のバッテリー容量が「99%」表示になりました。使用開始からちょうど2年2ヶ月、充放電回数179回です。

ついに「100%」を切りました。劣化は徐々に進んできてます。

前の2013年モデルとの比較で言えば、ここまでかなり引っ張れたように思います。やはり80%以上や20%以下の状態で長く置かないということは、劣化抑制に効果はあるようです。