2010.12.31

MobileMe更新

年末の最後の最後にAppleからMobileMeの更新案内がやってきました。自動更新なので意識することはあまりないのですが、いきなり受領証がくるとさすがに驚きます。無料のサービスがどんどん高機能化している中で有償を貫くMoboleMeですが、複数のMacを運用するには欠かせない存在です。

2010.12.28

ネットワークを再構築する

実家では無線LANを利用してネットワークを構築しているのですが、今回初お目見えのMacBook Airの接続がなぜか安定しません。起動してしばらくは使えますが、数分後に勝手に接続が切れます。何度設定しても結果は同じ。仕方がないのですべて設定し直すことにしました。ちょうど実家2号機をGigabit Ethernet対応で無線LAN子機もアップグレードするので、そのついでです。

まずは子機側に新たに「WZR-HP-G301NH」を設置しました。WDS(エアステーション間通信)機能を使い、ルーターとして使用中の同型機と接続、ここに自作2号機を1000Base-Tで有線接続します。これで実家2号機からインターネットへのボトルネックがルーターから先になりました。また、メールは2号機から使うことが多いので、子機に2GBのUSBメモリを装着してNAS機能を有効にし、ここでメールデータを共有しました。これによって2号機のThunderbirdの起動がかなり速くなりました。

新たに入れ替えたアクセスポイント。USBメモリをつけメールデータサーバにしました。

ルーターとして使っている親機ですが、こちらにも16GBのUSBメモリを装着し、ここをネットワーク内のファイル交換サーバとして使うことにしました。USBメモリなのでHDDのようなスピンアップもなく、またルーターなので間違いなく常時起動していますから、Windowsの「コンピュータ」でドライブレターを割り当てたネットワークボリュームとして登録していても待たされることがありません。ただ、ルーターにアクセスポイント、果てはNAS機能まで使っているので、ちょっと負荷が高すぎるか...?

これに伴い、これまでファイル交換に使用してきたNAS「HDL-160U」は引退させました。

こちらも16GBの共有スペースを確保し、ファイル交換機能も持たせました。

また、これまで子機に使っていた「WHR-G301N」ですが、こちらはGigabit Ethernetを使えないので別部屋の液晶テレビをネット接続するためのアクセスポイントとして設置し直しました。これで家のIP機器はCATVのSTBを除いて全部接続できました。とはいっても正直なところあまり恩恵はありません。

2号機から無線を介したファイルサーバへの接続ですが、大体60Mbpsぐらいは出ているようで、まずまずの結果になりました。一方でインターネットとは20Mbpsぐらいしかやりとりできていないようで、ちょっと気になります。

MacBook Airの接続もこれで安定化しました。ただし2.4GHz帯のみ対応の影響か、リンク速度は144Mbps止まりとやや不満。これを改善するとなると、5GHz帯対応の別の無線LANを構築しないとダメなようです。突き詰めるとなんだかきりがない...。

2010.12.28

SSDで起動速度を向上する

実家パソコンの強化、今回のテーマは起動速度の高速化です。実家1号機と2号機はともにHDDをRAID 0で使っているためにHDDのアクセススピードは非常に速いです。しかし、起動時にRAIDボリュームの構成を確認する手順が必要になるために、起動までに多少待たされます。実家のパソコンは主にWebブラウジングにメール送受信、Microsoft Officeぐらいにしか使わないので、どちらかと言えば起動が速い方がありがたみがあります。

そこで、1号機・2号機ともCFD販売のSSD「S6MQ」の64GB版を使ってみることにしました。これはコストパフォーマンスに定評があるJMicron「RealSSD C-300」のOEM品。順次読み込みは355MB/s、書き込みは75MB/sと性能的にバランスが取れています。2台ともSSDをシステムディスク、500GBのHDDをデータディスクとして内蔵してWIndows XPをインストールしました。

3.5インチベイに搭載するための変換金具が付属しています。

(画像に触れると表示が変化します)

いささか残念なのが1号機・2号機ともチップセット内蔵のSerialATAが3Gbps対応止まりのため、転送速度をフルに引き出すことができません。それでもHDDに比べればは読み出しが高速なので、起動速度の向上には有効なはずです。実際のところWindows XPの起動時に表示されるアニメーションのプログレスバーが2回りする前に画面が切り替わりエクスプローラが起動、数十秒で操作ができるまでになりました。

| CPU | Intel Core i7-870 (2.93 GHz) |

| マザーボード | Intel DP55WB (P55, MicroATX) |

| メモリ | UMAX DDR3-1333 4,096MB (2GB×2) |

| ビデオカード | ATI RADEON HD 5670/512MB |

| システム用SSD | JMicron RealSSD C-300 64GB |

| データ用HDD | HGST Deskstar 7K1000.C 500GB |

| 光学ドライブ | Pioneer BDR-205/WS (BD-R/RE) |

| モニタ | MITSUBISHI RDT232WLM (1,920x1,080) |

| プリンタ | Canon LBP-1210 |

| OS | Microsoft Windows XP Professional SP3 |

| CPU | Intel Core 2 Duo E6750 (2.66 GHz, FSB=1,333MHz) |

| マザーボード | Intel DG33TL (G33+ICH9R, MicroATX) |

| メモリ | Corsair DDR2-800 2,048MB (1GB×2) |

| ビデオカード | NVIDIA GeForce 8600GT/256MB |

| システム用SSD | JMicron RealSSD C-300 64GB |

| データ用HDD | HGST Deskstar 7K1000.C 500GB |

| 光学ドライブ | Pioneer DVR-109 (DVD±R/RW) |

| モニタ | SONY SDM-S95F (1,280x1,024) |

| OS | Microsoft Windows XP Professional SP3 |

2010.12.27

東海道新幹線の無線LANサービスを使う

今回の帰省も列車を使うことにしました。そこでやってみたいのが、新幹線の無線LANサービスの利用。といっても特別なことな何も要らず、大手の公衆無線LANサービスに加入していれば利用することができます。ただし現在のところ車両は最新のN700系の列車に限られます。

しかし、気になるのがその速度と安定性。1編成当たりの下り帯域は2Mbpsとのことで、これを利用者全員(!)で分けあうため、おそらく快適な接続は無理。また一説では「ログインしにくい」と評判なので、車両入線の少し前にホームに行って、すぐに乗車できるようにスタンバイしました。

今回はN700系車両が使われるのぞみを選びました。

窓側の席ではコンセントが使えるのがうれしい。

扉が開いてすぐ乗車。座席は窓側を指定しておいたので、MacBook Airを開いてログイン…あれ? アクセスポイントは捉えているようだけど、つながらないぞ…? メールも、WebのRSSもダウンロードも上手くいかず。設定に問題があるのかどうかも不明。なんだこりゃ…。

SSIDは見えてる。ならばOKのはずなんだけど…?

さて、そうこうしているうちに静岡駅を通過したところで、ローカルディスク内のファイルを参照しようとWebブラウザを立ち上げてみたところ、見慣れた公衆無線LANのログインページが表示されていることに気づきました。どうやらこれ、接続が込み合ってここまでリンクできていなかったみたいです。ログインしてみるとメールもダウンロードできて、Asahi.comのRSS項目も更新されました。

ようやく接続でき、JR東海のポータルサイトが表示されました。

使ってみた感想ですが、空いている状態なら多少の画像があってもそこそこ使えます。しかし帯域共有の観点から重いサイトを見るのは勧められません。テキストベースのやりとりなら快適なので、携帯メールで打ちにくい長文メールを使う場合は便利です。

2010.12.26

今年の振り返り…Digital編

今年はやたらとお金を使ってしまった印象がします。環境変化に対応したものや、必要に迫られてというものもありますが、一方で思い返すとただの物欲では?と思ってしまうところも多数。ちょっと今年は羽目を外しすぎました。以下、今年購入したものです。

・無線LANルータ「BUFFALO WZR-HP-G301NH」…2月

自宅のブロードバンド環境がADSLから光ファイバーに変わったのを機に、無線LANを300Mbpsにグレードアップ。ただ、私の環境ではファイルサーバとパソコンはEthernet直接接続だったのであまり恩恵はなかったような…? 8月には実家用にさらに買い増して運用中です。

・パソコン用スピーカー「BOSE Companion 2 Series II」…3月

今まで使っていたHarman/Kardon性USBスピーカーですが、低音の弱さが気になってきたのと、USB切替トラブルが多発したため新しいものに変えました。アナログ接続で小さいですが、低音には評判のいいBOSE、私は好きです。

・デジタルカメラ「SONY Cyber-shot DSC-HX5V」…4月

5月に祖母を招く際にいい記録を撮るために、デジカメを更新。色々と調べて評判の良いモデルを選びました。暗い場所での撮影に強く、ズーム倍率も10倍。さらにフルハイビジョン動画も撮れる優れもの。GPSにも対応していてなかなか楽しい。使いこなせているかといわれるとちょっと自信がないけれど…。

・デジタルカメラ「Canon IXY DIGITAL 220IS」…6月

サブのデジカメを入手。これはDSC-HX5Vが意外に大きく、ツーリングの際にポケットに入れておくのが難しかったため、それに特化したものを準備したのです。ところがなかなかこれの使い勝手が良くて、ちょっとしたお出掛けにもこちらを使うようになってしまいました。

・LAN接続ハードディスク「I-O DATA HDL-G2.0」…6月

これは増備。このモデルはRAID 1対応の上に空冷ファンがなく静粛性に優れていたのですが、後継モデルは残念ながらその特徴が失われてしまいました。すると在庫処分で前モデルが処分価格になっていたので、つい購入してしまった次第…。おかげでストレージ環境は充実しました。

・自作1号機フル改修…7月

今年4番目に大きな買い物。自作1号機をフル改修しました。CPU「Intel Core i7-870」+マザーボード「ASUS P7P55D-E」+BDドライブ「Pioneer BDR-205」。冷却能力も強化し、処理能力の限界は大幅向上。処理の終了を待つ場面が大幅に減りました。FDDコネクタの廃止を機に完全にWindows 7環境に移行。ただしこの処理能力が何に役立つかは謎だ…。

・実家1&2号機フル改修…8月

実家1号機も自作1号機とほぼ同じ構成にフル改修。目玉は23インチディスプレイ「三菱 RDT232WLM」。フルHDのディスプレイが2万円台っていうのは、いい時代になりました。

・ワークステーション「Apple Mac Pro」…9月

今年最大の買い物がこれ。かねてから計画していた「Power Mac G5」からの移行をついに果たしました。しかもIntel Xeon W3680+RADEON HD 5870搭載機。メモリ6GB、6コア12スレッドで1CPU構成としてはまさに最強。恐るべきパワーを実感したものの、それを活かしきっているとは言い難い…。後日BDドライブ「Pioneer BDR-206」も搭載しましたが、それが活きる日は本当に来るのか?

・ノートパソコン「Apple MacBook Air 11inch」…10月

今年2番目の買い物。新たなモバイルマシンとして、「MacBook Air 11inch」を導入。ThinkPad X200でも持ち歩くにはなかなか重かったのが、これで一気に解決。スペックで心配していた処理能力もSSDにより杞憂に終わり、気軽に持ち出せるようになりました。モバイル用として「Apple Magic Mouse」も導入し、一緒に使っています。

・SSD「Intel X25-V Value SATA SSD」…11月

安価なSSDをRAID 0で使うことによって自作1号機のスピードアップを図りました。ただ元々HDDでRAID 0を組んでいたので劇的な改善にはなりませんでした。それでも稼働中は常時していたHDDのカリカリ音から開放されたのは嬉しい限り。ただ、そうすると余計に空冷ファンの音が耳障りに…。

・BD/HDDレコーダー「SONY BDZ-AT700」…12月

5月に地デジ環境に移行。これまでのアナログ録画が半年後にできなくなるため、このタイミングで導入しました。長らく専用の録画機器を買ったことがなかったので、その進化にびっくり。テレビ番組のポータルサイトからリモート録画ができたり、インターフェースが慣れ親しんだPS3と同じなど、なかなか使い勝手が良いモデルでした。

2010.12.12

「パッと起動、パッと録画、パッと再生」は速かった

ボーナスが予想より多かったおかげで、今年最後の大物投資を実行。SONYのBlu-ray Discレコーダー「BDZ-AT700」を購入してきました。私の家ではAtomで組んだx86自作パソコンでアナログ放送を録画し、必要なものについては編集した上でライブラリー化を行っていました。ただ、アナログ放送終了によりそれが行えるのもあと半年だけになりました。BS放送もできれば録画したいため、BDレコーダーを導入した次第です。

さて、私の場合は製品を選ぶにあたり重視したいのがCMカットなどの編集機能。調べてみるとこれが充実しているのは東芝とソニーの2社です。でもやっぱりBlu-rayは本家の「SONY」かなということで、そのラインアップで最も人気のあるWチューナーモデル「BDZ-AT700」に決めました。

池袋の量販店からそのまま持ち帰りました。軽くて小さい。

意外に箱も小さく軽かったので、そのまま自宅まで持ち帰りました。自宅に帰ってからは早速セッティング作業。B-CASカードを入れてアンテナ線を接続し、家庭内のLANにつないでテレビとはHDMIケーブルで接続して準備完了。何も難しいところはありません。インターフェースもPS3で慣れ親しんだXMB(クロスメディアバー)なので迷いませんでした。ただ私はこの表示がどちらかというと苦手で、全体のメニュー構成が掴みづらい...。

本体が薄いのでテレビの下にきれいに収まって、かつ画面がちょうどいい高さになりました。

薄かったのでテレビの下に収まりました。この方がディスクも入れやすいし。

この日はボーナス支給直後の日曜日ということで、販売店も相当力入っていましたね。あれもこれも...と販促品をたくさんもらえました。バッグやボトル、シンプルリモコンなど。あんまり役に立ちそうなものはないんだけどね...。

おまけ、販促品もたくさんもらえました。

肝心の機能ですが、なるほど確かに起動が速い。瞬間起動モードでなくても充分なスピードで立ち上がります。Blu-rayドライブ(というよりファンかな?)も静かで、市販タイトルを見る場合でもPS3よりもこちらの方が落ち着いて見られそうです。内蔵するHDDは500GBと少し少なめですが、それほど録画する番組は多くないはずなので、当面はBlu-ray Discに焼かなくても撮りためておけるでしょう。

この夜、早速見たいドラマと映画がバッティングしたので、いきなりWチューナーが活きそうです。

Wチューナーなので、2番組同時録画可能です。

2010.12.09

新型MacBook Air EFIファームウェアアップデート

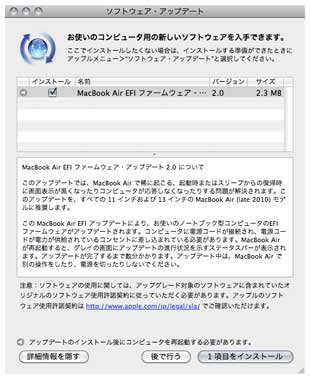

このあいだ発売になった新型「MacBook Air」用のEFIファームウェアのアップデータがリリースされました。いわゆるLate 2010モデルで11インチ、13インチの両方が対象機種になっています。

これはリリース直後から報告されていた事例で、スリープからの復帰時に画面表示が真っ黒になってしまったり、反応がなくなってしまうという問題に対処したバージョンだそうです。

幸い、私の環境ではこういった現象が起きることはなかったのですが、もろに対象製品のため早速このアップデートを適用しておきました。

製品の性質上、出先で使う可能性が高いので、そういった状況でのトラブルを防ぐためにも必要な作業です。トラブル防止のため、本アップデータの適用には電源アダプターを装着して作業しなければなりません。

2010.11.26

第3のアクセス・ポイント

MacBook Airを使うようになって困ったことが1つあります。必要なファイルを転送するためにファイルサーバの共有フォルダに接続するのですが、異様に転送速度が遅いのです。有線部はすべてGigabit Ethernet、無線部はIEEE 802.11nの300Mbpsなので、それなりの速度は出るはずなのに...。実はThinkPadの時もやっぱり遅かったのですが、Gigabit Ethernetが使えたので大量のデータ転送はそちらで代用できました。ところがMacBook AirだとUSB接続のアダプターを介するために、100Base-TXでの接続となってしまい、のろのろと転送する羽目になります。

さて、無線LAN機器メーカーのサポートページを見ていたところ、「WDS(エアステーション間通信)を使用しながら無線パソコンとの接続を併用すると転送速度が低下する」との記述がありました。これまでの私の接続の仕方は下の図のようになっていて、まさにその事例に該当するようです。ファイルサーバ上のデータにアクセスするには、図中の「A.P.1」を2回使うことになり、負荷が高くなってスループットを落としていたと思われます。

図中の「A.P.1」の負荷が非常に高かったのがスループット低下の原因か。

そこで、以前に購入したもののWDS非対応だったためにお蔵入りしていた「WZR-HP-G300NH」を使って、環境改善を図ることに。まずはこの機器をBRIDGEモードに設定して「A.P.2」と接続しているスイッチングハブに直結、新たに「A.P.3」としてネットワークに登録しました。その上で無線機能を有効化し「A.P.1」と「A.P.2」間で使っているものとは別のSSIDを使ってMacBook Airと接続しました。

WDSには非対応ですが、ただのアクセスポイントとして使うには問題ありません。

変更後。HUBにA.P.3を直結で増設しすることで、「A.P.1とA.P.2」を介さないようにしました。

結果、ファイルサーバとのデータ転送がかなり速くなり快適になりました。また、WDSのある環境だとThinkPadもMacBook Airも接続が不安定でリンクが切れることが時々あったのですが、それが見られなくなりました。

余談ですが「WZR-HP-G301NH」「WZR-HP-G300NH」とも新しいファームウェア1.76が最近新たにリリースされていることが判明。ところがインターネットで評判を見てみると、接続スピードが落ちてしまうなどトラブル続出のようで、今回は見送ることにしました。

無線LANも確かに初期導入は簡単にはなってきましたが、 きちんとパフォーマンスを引き出そうとすると、未だになかなか苦労します。

2010.11.24

ORACLE VM VirtualBoxを試す

Windows 7の機能である「XP Mode」。機能的には特に不満はありませんが、動作速度がやや遅く感じられるのが問題でした。そこで別の仮想化ソフトを試してみることに。「ORACLE VM VirtualBox」です。

過去のWindowsやLinuxなどにも対応していて、動作速度もそこそこ速い。マルチコアの設定など細かくセッティングできるのがいいです。

ほとんどの作業はWindows 7でこなせますが、まだ仕事でWindows XP+Office XPも使う必要があることから、当面は今後はこの環境でやりくりしていく予定です。

設定で8コア中4コアを割り当てたところ、仮想環境上のXPでも4コア認識されています。

2010.11.19

ついにバージョン10! 「Adobe Reader X」

PDF書類の純正ビューワ、「Adobe Reader」のバージョンX(=10)が公開されました。

思えば15年ほど前に「Acrobat Reader」として登場し、バージョン3.1からは日本語にも対応。文書をどのプラットフォームでも同じ表示を実現でき、かつコンパクトなサイズにきることから、今ではさまざまなところで活用されています。

機能的には完成の域に達しているだけに、これ以上劇的な進化はしばらくないようにも思います。個人的には互換性を犠牲にするような進化は避けて欲しいところです。

2010.11.15

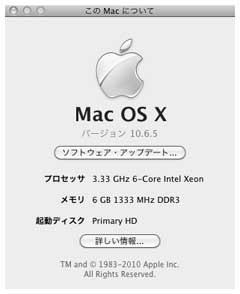

職場でもXeon

職場で使っているワークステーションが、リースアップに伴いリプレースされました。早速デバイスマネージャを開いてみたところ、CPUは何とIntel Xeon W3680 3.33GHz。そう、私のMac Proと同じです。これで家でも職場でも快適な環境が得られたという訳ですな。前がCore 2 Duo E6700 2.66GHzだったので、かなりのパワーアップです。

面白いのが、BIOSでHyper-Threadingが無効化されて6コア6スレッドで稼働していたこと。試しにメインで使うアプリケーションを起動して負荷をかけてみたところ、1スレッドだけの負荷が高い状態になっていました。これってアプリケーションがマルチスレッド対応していないということですよね? これでは6コアXeonの意味がないのでは...?

2010.11.13

価格設定に疑問「Office 2010 Gold Pack」

自作1号機にインストールして使っている統合ビジネスソフト「Microsoft Office」を最新版の「2010」に更新しました。これまではWord、Excel、PowerPointにOutlookという組み合わせの「Standard」エディションを使っていたのですが、今回から名称が変わり「Home and Business」となりました。今回からメモソフト「OneNote」が追加されたのも目新しいところです。私はOffice 2000からのユーザーなのでアップグレード版を選択可能。

その「Office Home and Business 2010」ですが、現在「Gold Pack」なる限定版が発売されていて、通常版のものより1,000円安く入手することができます。で、その正体とは...?

結構大きな箱でした...その正体とは!

(画像に触れると表示が変化します)

これって完全に抱き合わせ販売のような気が...。マウスは別にいらないから、その分だけ割安にしてくれた方がどれだけありがたかったか(苦笑)。まぁ、何かの時に役には立つかもしれないので、一応取っとこう。

さて、肝心の強化点はいろいろと解説されていますが、今回のアップグレードの売りは「64bit化」でしょう。機能としてはもはや完成の域をとうに過ぎ去っている(笑)ので、こういったところが注目点になってしまいます。なお、マクロなどの互換性の観点からデフォルトでは32bit版をインストールしようとするので、64bit版をインストールするにはインストーラを一旦終了して「x64」フォルダにあるセットアップを実行する必要があります。

アイコンは徐々にセンスアップしてきてます。

が、職場で使っているのが未だに「Office XP」なので、操作のギャップがだんだん大きくなってきていて、より一層使いにくくなっているのに困っています...(悲)。

2010.11.13

自作1号機、SSD化再び

自作1号機のパワーアップを図りました。今回のテーマはストレージの強化。1号機は500GBプラッタのHDDを2台使用してRAID 0を組んで運用してきました。本来はWindows XPとWindows 7のデュアルブートで使うはずでしたが、XPでRAIDドライバを読み込ませるのに手間取ることから、結局Windows 7だけで運用しています。ということは、容量はそんなにいらないということです。最近はSolid State Driveも色々な製品が出ていて、選択肢も広がってきているのが嬉しい。一方で価格も下落し手を出しやすくなってきたことから、今回は安価な製品を2台使って環境を構築してみることにしました。

製品は廉価版ながら評判のいい「Intel X25-V Value SATA SSD」、容量40GB版の「SSDSA2MP040G2K5」選びました。スペックは読み込み170MB/s、書き込み35MB/sと他の製品に対し若干見劣りしますが、2台使うことで上位モデル1台を超えるパフォーマンスが期待できるはずです。

同じものを2台購入。RAID 0で速度倍増、信頼性半減。

こちらの製品は2.5インチサイズですが、3.5インチベイ取付用の金具が付属しているので、一般的なパソコンのドライブベイに別途変換ブラケットを用意しなくても装着できます。3.5インチHDDと比べても小さいことから、ケース内部のエアフローへの改善効果も期待できそうです。何よりHDDという発熱源をなくせるのが一番大きい。

なお、2.5インチドライブのため2台を3.5インチベイに収めることも可能だと思われますが、SATA電源コネクタの間隔が狭くなって配線に無理が出るために今回は3.5インチベイ2つを使用してケースに搭載しました。HDDも再配置して空間を確保し、熱が篭りにくいように配慮しています。

こちらがドライブの形状。3.5インチHDDと比べると小さいですね。

(画像に触れると表示が変化します)

今回はこんな感じで搭載しました。

交換後、環境を再構築しましたが特に動作が止まってしまうようなこともなく順調。最初のWindowsの起動時は、その速さに驚きました。ただ、「速さ」というのはすぐに慣れてしまうようで、半日経つとスピード感を感じなくなってしまうのが悲しいな...。

しかしながら、動作が静かになりアプリケーションの起動が速くなった分は確かに快適になりました。

2010.11.12

Safari 5の機能拡張を試してみる

Mac OS XのブラウザといえばApple純正の「Safari」。バージョン5からはその機能を拡張するExtensionに対応したため、動作をカスタマイズできるようになりました。今まであまり積極的に使わなかったのですが、最近気になる記事を発見したため試してみることにしました。

その記事は「FlashのON/OFFでMacBook Airの稼働時間が変わる?」という実験結果です。真偽の程はともかく、私のこのサイトもTOPページにFlashを使っているため、無関係ではありません。そこで「ClickToFlash」というExtensionをMacBook AirのSafariにインストールしてみました。

動作状況は下の図。本来Flashが表示されることろがダミー表示になっています。この状態でクリックすると再生される仕組みのため、必要な部分だけFlashを動作させられるというわけ。最近はニュースサイトでもあちこちでFlash広告が多いので、本来の閲覧とは関係のないところで無駄な処理が発生しているわけで、こういうのは効果的な使い方かもしれません。

このサイトのTOPページ。クリックしないとFlashは表示されません。

2010.11.11

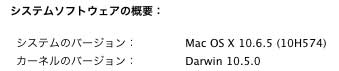

Mac OS X 10.6.5 Update

朝、いつものようにMac Proを起動してニュースサイトを回覧していると「ソフトウェア・アップデート」が自動的に起動しました。Mac OS X 10.6.5 Updateが配布開始されていたのです。

早速Mac ProとMacBook Airにアップデートを適用したのですが、驚いたのはそのサイズ。差分でも700MB弱ありました。CD一枚分のデータ更新なんて、一昔前では考えられなかった世界です。

2010.11.10

接続実験

MacBook Airを持ち出してみました。目的は接続実験。私はNTT DoCoMoの「mopera U 公衆無線LANコース」に加入しているので、そのサービスエリアであるMzone(および提携する他のサービス)でインターネット接続が可能になります。ThinkPadでは問題なく使えていましたが、MacBook Airでは設定の勝手が違うので、一応確認してきた次第。 最寄り駅から一駅行けばサービスを提供しているコーヒーショップがあるので、そこで試してみました。設定手順の指示通り進めて行くことであっさりと接続完了。これで色々なところでネット接続できます。

2010.10.30

Magic Mouseを使ってみる

MacBook Airに合わせて、Appleの純正マウス「Magic Mouse」を使ってみました。実は私、ワイヤレスマウスを使うのは初めてでしたが、純正というだけあってなんの苦もなくつながりました。実際に使ってみた感じなのですが、正直なところ「こんなもの?」という印象。スクロールやスワイプなど、普通のマウスよりもできることは確かに多いのですが、なんだか操作感に癖が強いかなと思えます。クリックが手首全体を使わないといけなかったりするので、私はあまり好きになれないかな...。

ただ、非常に背が低いマウスなので、携帯性はよさそう。乾電池を内蔵するためにやや重いという別の欠点はあるものの、MacBook Airとの持ち歩きには最適かもしれません。

![]()

あまり使いやすいとは思えませんが、薄いのでMacBook Airと持ち歩くにはいいかも。

2010.10.30

史上最軽量のMacが来た!

発注していた「MacBook Air 11inch」のCTOモデルが到着しました。今回もオンラインのApple Storeを使用して入手しました。これはUSキーボード対応とともに、最強モデルを入手するため。なにしろ後から全く手を加えられないマシンなので、CPU・メモリ・ストレージを最強にしたものが欲しかったからです。

受け取りでまず驚いたのが外箱のコンパクトさと軽さ。え、本当にこれだけなの?と本気で思ってしまいました。

外箱を開けてみると、本当の箱が現れました。さらに小さい!

(画像に触れると表示が変化します)

化粧箱を取り出して、大きさがわかるようなものと並べてみました。DVDや文庫本と比べると、そのコンパクトさがよくわかります。箱からしてこれなのですから、実機はと言うと...?

大きさの特徴が表現できるものと比べてみました。

開けてみて箱のコンパクトさにも納得。よく使われる発泡スチロールではなく、薄いプラスチック整形の緩衝材によって無駄な空間を排除しています。また、驚いたことに上箱裏面にはスポンジが敷いていて、細やかな気遣いが見て取れます。日本だとこういう梱包はまず考えないよね。

今回、USB-EthernetアダプターをCTOで追加したところ、それはマニュアル類の裏に収納されていました。とはいえ付属品の少なさを見ると、なんだかパソコンを買ったような気がしません。

いよいよご対面! 付属品もあっさりしたものです。

(画像に触れると表示が変化します)

全面を覆うビニールシートをはがすと、アルミの冷たい感触が手に伝わってきました。ボディは思っていたよりも横長な印象で、鞄に縦向きに入れやすそう。実際に高く持ち上げてみて、薄さと軽さを実感することができました。

次は、いよいよキーボードとディスプレイにご対面です。パネルはラッチレスのため、手前真ん中の部分を軽く持ち上げるだけで開けられます。ディスプレイはグレアタイプなのでちょっと後ろが映り込みますが、バックライトが明るければあまり気になりません。キーボードは黒で落ち着いた佇まいですが、バックライトが省略されたのはいささか残念です。USキーボードのため、キートップの刻印もすっきりとしたもの。手前にあるトラックパッドはとても大きく感じます。

やっぱりキーに余分な刻印のないUSキーボードがいいです。

(画像に触れると表示が変化します)

過去・現在のマシンと比較してみました。1枚目は今のモバイルマシン「ThinkPad X200」、2枚目は「PowerBook G4 12inch」との比較です。いずれの機種から見ても一回り面積が小さく、バッグへの収納はかなり楽になりそうです。また、2機種と比べると圧倒的に厚みがないので、バッグの膨張が避けられそう。これはイイ!

ThinkPadと比べても圧倒的に容積は小さい。でも性能は落ちますが...。

(画像に触れると表示が変化します)

PowerBook G4との比較。7年分の進化でここまで小さくなった!

(画像に触れると表示が変化します)

早速、普段使うアプリケーションをインストールしていきました。スペック上はかなり非力なはず...なのですが、意外なことに動作はかなりきびきびしています。驚いたことに電源OFFからの起動はまさに一瞬。これがSSD効果なのでしょうかね? とにかく使えるようになるまでが早いので、体感的にはかなりスピードがあるように思えます。

とりあえず使うことがなさそうなのに容量を食っているアプリケーション、「iDVD」「iMovie」「GarageBand」などを消すことで、ドライブの空き容量も100GBほどは確保できました。これだけ空きがあれば、とりあえずは困ることはないでしょう。

とにかく意外なほどキビキビ動く。不安も吹き飛びました。

今回、モバイル環境もMac OS Xマシンとなったことで、再びメインマシンとのデータ共有が楽になりました。早速今度街に持ち出し、公衆無線LANスポットを利用して色々と試してみようと思います。

| CPU | Intel Core 2 Duo (1.6 GHz) (*) |

| CHIPSET | NVIDIA MCP89 |

| MEMORY | PC3-8500 DDR3 SDRAM 4GB (*) |

| GPU | NVIDIA GeForce 320M |

| DISPLAY | 1,366 x 768 Pixels |

| STORAGE | FLASH 128GB (*) |

| KEYBOARD | US Keyboard |

| LAN | USB-LAN ADAPTER (*) |

| SOFTWARE | Mac OS X 10.6.4 / iLife '11 / iWork '09 (*) |

2010.10.27

予告通り

当初の納期見込み通り、本日「出荷のお知らせ」メールが届いていました。今回は上海から送られてくるようで、この調子だと早ければ土曜日あたりに到着しそう。

が、ちょっと気になることが。仕事でも時々遭遇しているのですが、最近中国からの荷物が遅れることが多いようなのです。やっぱりアノ件の影響なんですかね...? さて、この場合はどうなる?

2010.10.24

iLife '11

「iLife '11」を導入しました。言わずとしれたコンシューマー向けの「i」シリーズアプリケーションの最新版です。今回は「iPhoto '11」「iMovie '11」「GarageBand '11」の3本が進化、「iWeb」「iDVD」はそのままのようです。個人的には「iPhoto」の使用頻度だけが多いので、自動的に注目するのは「iPhoto '11」。正直あまり機能が増えたようには思わないのですが、インターフェースが改良されて「Mac上のアプリケーション」というのをあまり意識しないようになっています。これも「iOS」との統合を意識しているのでしょうか...?

ホームアプリケーションの最新版。毎度のことながら価格設定が良心的なのが嬉しい。

2010.10.24

「MacBook Air」実機を見てきました

新宿の量販店で新型「MacBook Air」を触ってきました。1.4GHzの11.6インチモデルでしたが、思っていたよりも小さくて、正直びっくりしました。それでも剛性感のあるキータッチのフルサイズキーボードがあるおかげで、テキスト入力はしやすそう。1,366×768ピクセルのディスプレイは周囲の映り込みがやや気になりますが、表示も明るいのでそれなりには使えそう。でも解像度の割にサイズが小さいので、文字が小さく見づらく感じました。気になるパフォーマンスですが、iTunesやiPhoto、Safariを動かしてみてもそれほど重いとは感じませんでした。これならサブマシンとして割り切るなら問題なさそう。

13インチモデルも触りましたが、11インチモデルを見た後だとやはり大きく重く感じます。携帯性を考えるなら間違いなく11インチモデルが一押し。実際に今ThinkPadでやっている作業を考えても、13インチモデルでパワフルなマシンである必要はないかな。そうすると買うならやはり11インチ版の最大増設モデルかな...。

2010.10.21

噂通り登場、新型「MacBook Air」

かねてからの噂通り、新型「MacBook Air」が発表されました。ラインアップは2種類で、ディスプレイサイズが11.6インチと13.3インチ。それぞれ解像度は上がっており、11インチモデルでは従来モデルよりも一回り、13インチモデルでは二回り広い表示領域があります。ストレージはSSDのみで、サイズにより異なりますが64〜256GBが選択可能。USBポートは2つに増強され、13インチモデルではSDカードスロットがつきました。重量はそれぞれ1.06kgと1.32kg。11インチはかばんへの収まりが良さそう。

一方で残念なのがCPUの設定です。11インチは今1.4/1.6GHz、13インチモデルが1.86/2.13 GHzのCore 2 Duoでした。これは「Core i」シリーズではNVIDIA製のチップセットが使えないため、GPU性能が前モデルよりダウンしてしまうためだと思われますが、ちょっと気になる部分です。

逆に嬉しいのは価格設定。最上位の設定にしても20万円を切るようになってきて、初登場時よりも圧倒的に手が出しやすくなりました。ThinkPadから乗り換えちゃおうかな。

薄さが際立っています。他にもiLife '11が登場。Mac OS X 10.7は来夏。

今回は他に「iLife '11」が発表され、「Mac OS X 10.7 Lion」がプレビューされました。双方ともiPhoneやiPadの操作性がフィードバックされそう。楽しみです。

2010.10.17

新OS、新型発表の期待高まる

今週、20日にはAppleのスペシャルイベントがあります。今年のテーマは「Back to the Mac.」だそうで、ここのところiPadやiPhoneだけが盛り上がっていただけに、どんな内容がお披露目されるか非常に楽しみです。

事前情報ではMac OS X 10.7に関するものが可能性が高そう。また、長らく更新されていないMacBook Airシリーズがモデルチェンジするという噂もあり、こちらにも注目。今よりも軽くて速いマシンだと食指が動いてしまうかも...?

2010.10.11

Norton Internet Security 2011に更新

私はWindows環境のセキュリティソフトとしては、一貫してSymantecのNortonシリーズを使用しています。Nortonシリーズの場合、製品の有効期間内に次のバージョンが出た場合は無料の更新が可能。先日には新バージョン「Norton Internet Security 2011」が発表されていたので、実家のマシン2台で更新してみることにしました。

サイズは186MB程度。再起動を経てアプリケーションを開いてみましたが、見た目はあまり変わっていないようです。設定内容を深く見てみても、基本的な部分はほとんど踏襲されている感じ。改めて変化点の説明を見ると、今回は不正サイトの検出精度の向上が目玉のようです。

新しいインターフェース。前よりは少し整理された感があります。

2010.10.11

新サーバを増設、NAS「LS-XHL」

今年の夏に強化した実家のコンピューター・ネットワーク。そこで唯一取り残されていたのが、ファイルサーバでした。これまでI/Oデータ機器製NAS「HDL-U160」で運用してきましたが、LAN接続が10/100Mbpsであるために、前回強化した無線LANの高速性を活かした設定になっていませんでした。そこで遅ればせながらGigabit対応の新モデルに更新することにしたのです。ただし予算の関係上、500GBに減らして投資額をセーブ。

今回導入したのはBUFFALOのNAS「LS-XH500L」。高速なプロセッサー搭載により転送速度が向上しているとのこと。同じ有線ハブにつなぐマシンからSMBで接続してデータ転送したところ、サイズの大きいファイルを最大200Mbpsぐらいで書き込めていました。ということは従来の一般的なGigabit対応NASに対して、約30%ぐらいは速い計算になります。

また、ネットワーク内のパソコンすべてに監視ソフトを導入しておけば、それらのうち一台でも電源が入れば自動で起動させることができます。逆にすべてのマシンが電源OFFされれば自働でシャットダウン。パソコンの稼働時間の少ない私の実家のような環境であれば、電気代や安全性の観点からも好ましい仕様です。

高速な新ファイルサーバ。しばらくは旧サーバと併用予定。

ただしマシンの電源ONとともに起動するということは、ネットワーク接続可能になるまでにタイムラグがあるということになります。実際に同じHUBにつないだマシンで試してみると、Windowsシェル起動と同時に電源がONになるので、SMB接続が可能になるまで数分かかりました。このため、HDDの回転を止めているだけのHDL-U160に比べるとこの点の使い勝手はやや劣ります。この特性上、旧サーバと併用することにしました。

2010.10.10

レグザリンクを試す

夏に帰省した際に、地上デジタル放送対応でテレビの買い替えにつき合わされました。その際に母から要望が出ていたのが「外出で見られない番組の録画をしたい」ということ。

さて、私の実家はCATVに加入しているため、これまで地上波・BS・CS・独自放送などを見ることができていました。となれば一番簡単なのはi.Link端子がSTB(セットトップボックス)にあれば、レコーダー本体だけを買い足せばいいだけ。ところが実際に来たSTBにはどれもついていないとのこと。さぁ困った。

幸い新調したテレビは外部HDDへの録画機能を持つ東芝「REGZA」でした。さらに調べてみると、使っているSTBは地上デジタル放送信号をパススルーで流しているとのこと。ということは、そのままでもテレビに内蔵された録画機能が使えそうです。また、BSはアンテナを別に立てて別系統でテレビに入力すれば、そちらの録画も可能になるはず。この組み合わせなら地デジ&BSはカバーできます。よし、これで行こう。

まずはBS・CSアンテナの設置です。比較的安価だった東芝製の固定ステーつきアンテナ「BCA-453K」を使用しました。パラボラアンテナといえば丸い姿が一般的ですが、楕円に近い形状はなんとなく和みます。ステーをベランダに取り付け、その先端にアンテナを設置。30分ほどで作業は完了し、方位・仰角を調整しました。

ベランダから突き出したアンテナ。邪魔にならない位置につけられました。

(画像に触れると拡大します)

同軸ケーブルはベランダの裏側から軒下を這わせて居間へと導き、古いエアコンの穴を通すことで屋内に引き込みました。最後の処理はいまいちでしたが、とりあえず用はなせるでしょう。最後にテレビの近くで同軸ケーブルの長さを調整し、少しだけ余裕を残した上で適正な長さにカットし端子を固定。これでCATVによらずにBS・CSがテレビに入力されるようになりました。地上デジタルはSTBからの入力をそのまま活かしすことで、3波対応OK!

STB経由でなくてもBSが入るようになりました。これで録画可能になるはず。

さて、使うテレビは東芝の'10モデル「REGZA RE1」です。この機種の特徴は外付けHDDをつなぐと、そこへ番組を録画できる機能を内蔵していること。接続先はUSBまたはLAN(DLNA-IPに対応したNAS)のどちらかが選びます。今回は手軽なUSB接続にすることにし、「REGZAリンク」対応を謳うI/Oデータ機器製の「HDCR-U1.0EK」を接続してみました。接続しただけでテレビが認識し、数ステップの操作を選択するだけでセットアップは終了。HDDはテレビの電源に合わせて自動でON/OFFされるため、使い勝手はよさそうです。

ラックの色に合わせて黒筐体。コンパクトなので邪魔になりません。

すべての準備が終わった後で録画を試してみましたが、番組表からの予約や、録画したものの再生が入力切替(アンテナ入力/STBからのHDMI入力)を意識せずに行えるので、思っていた以上に操作が簡単。これなら機械ものに弱い人(注:私以外の家族全員)でも使えそう。

一件落着です。

2010.09.19

Mac ProにもBlu-rayドライブを追加

かねてから予定していたMac Proの強化を行いました。それはBlu-rayドライブの装備。ちょうどPioneerから新型ドライブが発売されていたので、そちらを使ってみることにしました。製品は「BDR-206BK/WS」です。

ネットで調べてみると、どうやらこれは「BDR-205」からのマイナーチェンジ版。基本性能はそのままで、チップ類の一部簡略化と、生産を日本から中国に移管したことによる変更だそうです。ユーザーサイドから見ると、型番新しいほどの価値はないのかも...?

バルク品のBDR-206、黒ベゼル版です。

BDR-205と同じで、なんとも色気のない外観です。

外観はBDR-205とほぼ同じ(というか全く同じ)なので、あまり目新しさは感じられません。

Mac Proには今までついていたDVD-R/RWドライブを下側に移動し、そこに内蔵してみました。Mac Proで動作させるにはトレイのベゼルを取り外す必要があるので、あらかじめ取り外してから組み込みました。最初に内蔵した際にはトレイがフロントパネルに引っかかってしまい、トレイが出ないというアクシデントが発生。ちょっと焦りましたが、位置を微調整してなんとか開くようになりました。

これでデュアルドライブ化達成。

Mac OS X上からも問題なく認識されています。あとはBDビデオの再生に対応してくれれば文句ないのですが、いったいいつになったら対応してくれるのですかね?

また、どうやらスリープ機能に難があるようで、時間が経つとMac OS Xから認識できなくなるトラブルも発生。省電力設定で「HDDをスリープさせない」設定にしていますが、完全に解消はしていないようです...。気になる。

Macへの搭載はトレイのベゼルを外す必要があります。上がBDR-206。

Mac OS Xからは標準ドライバで認識されています。

2010.09.18

BDビデオ環境

自作1号機に導入したBD-R/REドライブ「BDR-205」については不満がありました。それはBDビデオの再生です。このドライブには再生ソフト「PowerDVD 8」が添付されていたのですが、これがダメなのです。再生はじめは問題ないのですが、チャプター以外のところに頭出しすると、とたんに激しいブロックノイズが発生し、とても視聴に耐えません。GPUの再生支援機能を切るなど色々と設定を変えてみたり、ドライブのファームウェア1.08→1.09に更新してみたりしましたが、結局満足できるレベルになりませんでした。

そこで再生ソフトを「Corel WinDVD 2010 Pro」に変えてみたところ、いきなり症状が解消されました。余計なコストがかかってしまったものの、とりあえずは解決したので良しとしよう。

快適ビデオ環境構築。でもPS3の方が使い勝手はいい?

(画像に触れると表示が変化します)

2010.09.18

査定終了

Sofmapからメールで査定終了の連絡がありました。結果は強化パーツ込みで、ほぼ買い取り上限額に近いレベルでした。これで投資価格の10%強は取り戻せそう。期待以上の結果でした。早速買い取りに同意。

私の場合、付属品の欠品はなかったのですが、内部の埃堆積とHDD交換で少し減額されてしまったのを、増設していたDDR400 SDRAMがカバーしてくれた形になりました。意外なものが高く売れるものです。一方PowerBook G4はHDDが容量を増やしていたこともありほぼ上限額でした。

2010.09.12

さらば"PowerPC" Mac

Mac Pro導入により、Apple Storeの下取りサービスでPower Mac G5を引き取ってもらうことにしました。さらにThinkPad導入によって使用機会が激減したPowerBook G4 15inchも同時に申し込みました。Webで買い取り上限額を確認したところ、それぞれ導入時価格の約1/10ほど。ちょっとでも投資分を戻せればありがたい。

買い取り額では最大でも導入額の1/10ぐらい。

日曜日の昼前に業者が到着し、回収していきました。さて、どんな査定になりますことやら...?

2010.09.05

「egbridge」改め「かわせみ」

私と日本語入力プログラム「egbridge」の付きあいは、1993年まで遡ります。「漢字Talk 7」時代からずっと使い続けてきたのです。90年代は今も現役の「ことえり」「ATOK」に加え、「MacVJE」など競合の製品もたくさんあったのですが、結局生き残ったのは先の二つだけ。「egbridge」も数年前に販売終了しました。

その「egbridge」の血を引くのが「かわせみ」。Mac Proへの移行を機に使い始めてみました。一部省略された機能もありますが、その使い勝手はまさしく「egbridge」そのもの。動作の軽さはやっぱり随一です。これからも使い続けていきたいと思っています。

甦ったegbridge...感慨深い。

2010.09.05

凝ったPDFには不可欠「ACROBAT 9 PRO」

Mac OS Xには標準でPDF書き出しの機能がありますが、できたPDFを編集したり、表示品質を変更したりするような調整はできません。そこで必要になるのがAdobe純正の「ACROBAT 9 PRO」です。これまで使っていた「Acrobat 7 Standard」ではx86が限定サポートのため、Mac Proへの移行と同時にアップグレードしました。

バージョンアップとともにだんだん複雑化していく標準ソフト...これは本当に正しい進化なのでしょうか?

画像をまとめて保存する際に、これは不可欠な存在です。

2010.09.05

もうブラウザはいらない?「Adobe Dreamweaver CS5」

Photoshopと同時にWebサイト構築ツール「Dreamweaver CS3」を「Dreamweaver CS5」にアップグレードしました。これまでWebデザインツールでは、ツール上でのサイト表示とWebブラウザで表示されたものとの乖離が問題になっていました。Dreamweaverでは前バージョンから大幅に再現性が向上しています。さらに今バージョンでは各ツールのパレット表示が見直され、参照先のCSSの編集などが行いやすくなっています。

こちらは至って普通のアバウト画面。

何より私が嬉しかったのが、デザイン画面とコード画面を横に並べて見られるようになったこと。CS3でも上下に並べることはできたのですが、表示できない領域が多くてせっかくのWUXGAのワイド画面が生かせませんでした。これが左右に並ぶことで、表示できる情報が増えて対比が行いやすくなりました。

また、CS3では上手く動作しなかったWebDAVでのデータ転送も問題なくできるようになったので、私の環境では大幅に作業効率が向上しました。

左右に並べることで、コードとの比較が行いやすくなりました。

2010.09.05

64bitの本領発揮か?「Adobe Photoshop CS5」

Mac Pro導入に合わせて「Photoshop CS3」を「Photoshop CS5」にアップグレードしました。もはや機能的には完成の域に達したと言えそうなアプリケーションですが、今バージョンの最大の特徴はついに64bitに対応したことでしょうか。起動してアバウト画面を表示してみると、バージョンナンバーの後ろに「x64」と表示されていて、64bitモードで起動していることがわかります。

凝ったアバウト画面。バージョンの後ろに「x64」の文字。

実際の使い勝手ですが、CS3からの変化はあまり感じません。ただ、複数の画像を開いた際にタブで表示されるようになって、スペース効率が向上しています。Mac Proのパワーのおかげで、これまでよりもWeb画像の編集が格段にスピードアップしました。

あまり使い勝手は変わりませんが、快適な編集が行えます。

2010.09.05

機能追加、今度は横スクロール「Comfort Mouse 4500」

せっかくニューマシンに移行したので、もう一つ機能追加を図りました。今まで使っていたマウスはMicrosoftの「IntelliMouse Optical」。かなり古い製品なのですが、未だに現役で発売されているロングセラーです。ボタンのクリック感やホイールの固さなどが私にはちょうどよい。ところがこの5年でセンサー技術が向上したことや、スクロールに関する進化があったのも事実。

そこで 新たにMicrosoft「Comfort Mouse 4500」を導入。青色LEDで様々な素材の上で使え、チルトホイールを装備しているので横スクロールが可能になっています。

これまでのものよりやや高さがあるので、ちょっと手首に負担が大きそうですが、ボタンのクリック感は固めでいい感じです。ただホイールの動きが滑らかすぎて、ちょうどいいセッティングを探すのに苦労しましたが、横スクロールはやっぱり便利です。

左がこれまでのもの。右が新しいマウスです。

2010.09.05

高機能化の代償、FireWireケーブル

Mac Proに移行して困る周辺機器が一つだけありました。それはIEEE1394(FireWire 400)で接続するDVカメラです。SONYの古いハンディカムですが、こいつはi.LinkでMacと接続することでiMovieからカメラコントロールすることができていました。もちろんMac ProにもFireWireはついていますが、上位規格のIEEE1394b(FireWire 800)のためにコネクター形状が変わってしまっています。そこで、カメラ側の4ピンとMac側の9ピンとを変換してくれるケーブルを調達することで解決しました。

しかし、USBに比べると1394のケーブルは異様に高いですね...すぐに廃れちゃいそうで心配。

これですべての周辺機器が復活です。

2010.09.04

6年間の進化、その差は?

さて、まずはやっぱり性能差を見てみたいですね。旧マシン「Power Mac G5 Dual 2.5GHz」とのスペックの差は下記のようになっています。CPUは3世代、GPUは5世代新しくなっているので、相当差はありそうです。

| Product | Mac Pro (Mid 2010) BTO Custom |

Power Mac G5 (June 2004) Dual 2.5GHz |

| CPU | Intel Xeon W3680 ×1 3.33 GHz 6-Core/12-Thread |

IBM PPC970FX ×2 2.5 GHz 1-Core/1-Thread |

| Memory | 6GB (PC3-8500 ECC SDRAM) Triple Channel |

4GB (PC3200-SDRAM) Dual Channel |

| Praphics Card | ATI Radeon HD 5870 (1GB/PCI-Express x16) |

ATI Radeon 9600 XT (128MB/AGP8X) |

| Hard Disk Drive | Seagate Barracuda 7200.12 1TB ×2 (SATA 3G, 500GB Platter) |

HGST Deskstar P7K500 500GB ×2 (SATA 1.5G, 250GB Platter) |

| Optical Drive | GH41N (DVD±R/RW DL) | DVR-117D (DVD±R/RW) |

| Port/Slot | PCI-Express x16 ×1 PCI-Express x4 ×2 Gigabit Ethernet ×2 AirMac Extreme Bluetooth USB2.0 ×5 IEEE1394b ×4 |

PCI-X ×3 Gigabit Ethernet ×1 USB2.0 ×3 IEEE1394b ×1 IEEE1394 ×2 |

| OS | Mac OS X 10.6 | Mac OS X 10.3/10.4/10.5 |

ベンチマークソフトをいくつか使い、スコアを比較してみました。ただし環境の制約からPower Mac G5はMac OS X 10.5.8、Mac Proは10.6.4で実行しています。また、Mac Proは標準で64ビットモードがON。カーネルも64bitのものが使われているので、ソフトウェア面での変化を含めた評価になっていることに注意が必要です。

まずはMac OS X用のベンチマークソフトとしてポピュラーな「Xbench」の結果です。全体でも概ね4倍の性能差といったところでしょうか。特にスレッドはマルチコア+SMT効果で物凄い差がついてしまっています。マルチスレッドに対応したソフトならば、かなり効果が上がることでしょう。

概ね4倍の性能差。快適なはずだ...。

次に試したのが「iBench」。こちらはどちらかというと「計算性能」を重視したベンチマークです。上半分が整数演算、下半分が浮動小数点演算です。こちらもPowerPC G5に対して"Westmere" Xeonが約2.5倍の性能であると評価されました。ただし注目なのが「Householder transformation」の項目。なんとPowerPC 970の方が勝っています。これは元になったCPUの素性から来るものでしょうが、PowerPCが最新CPUに一矢報いた形です。あっぱれなり。

だいたい同じ傾向ですが、上から2番目の項目に注目。

今度はグラフィックです。Windows版もある「CINEBENCH R10」で、バイク画像のレンダリングの速度差を比較しました。シングルCPUでは約2.5倍のスピードですが、マルチコアで実行すると12スレッド効果で圧倒的なスピードになります。なんと2プロセッサのPowerPC 970に対してさらに6倍弱高速化されました。

レンダリングが12分割で行われる様はまさに圧巻です。

最新の「CINEBENCH R11.5」も実行してみましたが、こちらはPower Mac G5のGPUが未対応だったので比較できていません。ただし、よりハードウェアを酷使する内容になっているせいか、CPUの結果を見てもR10の時よりさらにスコアの差が大きくなっています。やはり負荷の高い作業にこそ真価を発揮する、と言えそうです。

さらに差が広がる。シングルCPUとしては、現時点で最強クラスの性能であることが証明されました。

想像以上のパワーでした。凄い...!

2010.09.03

セットアップ!

金曜日の帰宅後、セットアップを開始しました。すでにデータの移行準備は進めていて、必要なファイルはUSBメモリにコピーをして、メディアを入れ替えることなく連続インストールができるようにしていたので、思った以上にスムーズに作業は進みました。まずは箱から出して、Power Mac G5と揃い踏みです。

旧マシン、Power Mac G5と揃い踏み。外観はほとんど同じです。

まずセットアップ作業の前に、事前に購入しておいたHDDを内蔵します。分厚いアルミ製のサイドパネルを開けると、コンピュータを構成するコンポーネントが整然と並んでいました。相変わらず配置が美しい。上から光学ドライブ&電源、中央上がストレージ、中央下がPCI-Expressスロット、最下層がCPU&メモリです。徹底した分離構造で冷却性能を確保していることが伺い知れます。

HDDはコネクターを直接ボードに差すので、ケーブルを使わないため作業性は非常によいです。

相変わらず美しいレイアウト。コスト重視の他メーカーはここまでやるまい。

最下層は手前に引き出せるようになっていて、メモリ交換も容易です。驚いたのは巨大なヒートシンク。2プロセッサーシステムだと2つ互い違いに配置しているようなのですが、これは単独でスペースを占拠してしまっています。これ、ひょっとしてWestmere用のスペシャル版?

巨大なヒートシンクの下にXeon W3680が装備されています。メモリは2GB×3枚。

グラフィックカードはちょっと奮発して上位モデルの「ATI RADEON HD 5870」にしました。そんなにヘビーな作業はしないとは思いますが、今後OpenCLを使うアプリケーションが増えれば活躍の機会も出てくるかもしれません。カード自体はかなり大きく、補助電源付きなので存在感があります。

今のところ宝の持ち腐れではありますが...後から付けると高いし。

Mac OS X 10.6 Snow Leopardをインストールし、使うアプリケーションを順次組み込みました。OSインストールは意外にも30分弱ほど時間がかかりましたが、その後は至って順調。やはりインストール作業の中でもスピード差を感じます。

Power Mac G5からのデータの移行はFireWire 800を使いました。G5側をFireWireターゲットモードで起動し、お互いのFireWire 800ポートをつなぐことで、Power Mac G5に内蔵しているHDDをマウントすることができます。USBと比べると格段に速く、約130GBのデータを1時間半ほどで転送完了。こんなにスムーズに移行できるとは正直驚きました。

2台でデータ移行作業中。まもなく環境が復元できます。

見せてもらおうか、最新モデルのワークステーションの性能とやらを!

2010.09.01

Mac Pro (Mid 2010) BTO Custom、到着

本日夜に到着しました。意外に早かったな...。

データの移動や環境再構築にはそれなりに時間がかかるので、週末にセットアップを始める予定です。

意外に早く来ちゃいました。

2010.08.28

え、もう?

就寝する前にメールチェックをしたら、Appleから「出荷のお知らせ」メールが入っていました。あれ、3〜5日営業日かかるんじゃなかったっけ?

さらに運送業者へのリンクがあったので確認してみると、土曜日の午後に中国の深圳で業者に渡されたようです。ということはやっぱりメーカーはFOXCONNなんでしょうね。この調子なら来週半ばには到着するかもしれません。

2010.08.28

移行準備

秋葉原にHDDを調達しに出かけてきました。これまでは池袋の量販店で購入することが多かったのですが、最近は品揃えが悪くてほとんど狙いのモデルがありません。そこでお茶の水まで地下鉄で出て、ぶらぶら歩いて秋葉原まで行くのが最近のパターンです。

今回はちょっと傾向を変え、Seagate社製のHDDを使うことにしました。7200rpm、32MBキャッシュ、500GBプラッタ採用の「Barracuda 7200.12」の1TBモデル「ST31000528AS」を2台購入。もちろん、メインドライブとTimeMachineで使うバックアップ用です。

メインディスクと、TimeMachine用のサブディスクです。

2010.08.26

押しちゃった...

迷いまくりましたが、ついにクリックしちゃいました。

思えば、6年前のモデルをよくここまで引っ張ったものだ...。

押しちゃった...。

出荷まで3〜5営業日、輸送に2〜4日かかるそうなので、届くのは来週末ぐらいになりそうです。

2010.08.21

SMTPサーバ、タイムアウト・トラブル

「Thunderbird」への移行でトラブルがありました。メインアカウントの「Apple MobileMe」でメールの送信ができないことに気づいたのです。設定を色々と見直しましたが、どうやらSSLの設定がまずいようで、メールを送ろうとしてもSMTPサーバがタイムアウトを返してきます。

Webで情報収集するとかなり情報がヒットしました。ちょっとわからないのが同じような設定でOKの場合とNGの場合がありそうなこと。色々試行を重ねた結果、ポートと認証方法の設定を変えることで解決できました。

2010.08.20

ついにメールはマシンから解き放たれた

実家で試してみたメールデータの共有化。これをクロスプラットフォームで応用してみました。

これまで約15年、私は(少なくともメインの)メール環境はMac上で構築していました(クライアントはEudora→ARENA→Mail)。ところがモバイルマシンはWindowsノートに代わり、サブマシンの自作Windowsマシンを使う局面も増えてきて、Macを使う時間が逆に減ってきました。そこで何とか両方のマシンからメールチェックができないか...とかねてから思っていたのです。

クロスプラットフォーム対応しているメーラーといえば「Thunderbird」。そこでまず「Apple Mail」からメールボックスを抽出し、「Thunderbird」にデータを読み込ませることによって、メールボックスの移動を行いました。アカウント引き継ぎは上手くいかなかったので、手動で再入力。プロバイダーのものにApple MobileMe、Google Gmail、Microsoft hotmailと通信会社系のもの。5つもアカウントがあるから設定も大変です。

データ共有は前回と同じく、無線LANのアクセスポイントに容量2GBのUSBメモリ(下の写真参照。小さい!)を装着し、それを共有したスペースに設定して「Thunderbird」のプロファイルを置き、Power Mac G5と自作1号機からアクセスできるようにしました。

右がiPod nano。USBメモリの小ささがわかります。

結果は成功。過去のメールのサイズがそこそこあるので、「Thunderbird」の起動に時間がかかるのがちょっと気になりますが、それ以外は全ての環境が共有できました。これでMacをいちいち起動しなくても、メールチェックを行うことが可能になりました。

「Apple Mail」から「Thunderbird」にメールも移行

便利にはなったものの、馴染んだ環境が変わるということは、なんだか寂しさも感じる...。

2010.08.10

メールデータの共有に関する工夫

実家からはメインマシンとサブマシンに関して一つ要望が出ました。それはメールをどちらのマシンからでも出したいというもの。これまでメーラーは「Outlook 2003」を使っていたのですが、これを使う限りリクエストには応えづらい。そこで、まずメーラーを「Thunderbird」に変更することにしました。このメーラーはデータを2台のマシンで共有できるスペースにプロファイルを置くことで、同じ設定やメールデータを別のマシンから簡単に使えます。

その前に解決すべきことは、データを共用するスペースをどう確保するかという問題です。LAN上で既に稼働しているNASで構成したファイルサーバを使うのが簡単ですが、熱や騒音の問題から通常はHDDをスリープさせているので、スピンアップに手間取るとメールデータの読み込みがタイムアウトしてしまう可能性があります。困った。

そこで思いついたのがルータのUSBポートにUSBメモリを装着する方法。ルータであればインターネット接続する限り常時起動しているのは間違いなく、ネットワーク障害のリスクを減らせます。また、USBメモリならHDDスピンアップに伴う遅延も発生しません。さらにUSBメモリを使うことで、簡単にデータを移動できます。まさに一石三鳥。

後ろに突き出ているのがUSBメモリ、これはいいアイデアかも。

実際にやってみると、Thunderbirdの起動時のファイル読み込みにやや時間はかかるものの、問題なくメールデータを共有できました。成功です。

2010.08.09

"Westmere"は激高だった…

発表通り、Apple Storeの「Mac Pro」BTOメニューが新型に置き換わっていました。嬉しいことに最下位モデルで¥228,800と、モデルチェンジ前に比べると2割弱安価になっています。期待が膨らむ中、早速理想の構成を入力していきました。が、狙いの3.33GHz/6コアCPU「Intel Xeon W3680 "Westmere"」を選択したところ...標準の2.8GHz/4コアからの差額が何と¥116,865!? ということはCPUだけいじっただけで、限りなく40万円に近くなる!

...これではさすがに手が届きません。一方で1ランク下の3.2GHz/4コア「Intel Xeon W3565 "Nehalem"」であればTurbo Boost時の動作周波数が最大3.46GHzになるものの、差額は¥38,955とまだ現実的なレベル。これに上位ビデオカードの「RADEON HD 5780」を加えても30万円の大台を下回り、メモリ追加もできそう。この場合、実質的には旧型の値下げというだけで新製品のありがたみはありませんが、性能的にはこれで充分か...。

ただこの場合、先日改修した自作1号機とあまり変わらないスペックとなってしまうのが悩ましい。ただし、6年前のモデルであるPower Mac G5 2.5GHz Dualのスピードには不満が蓄積しているので、そろそろ決断すべき時が来たかな。

2010.08.08-08.10

新世代改修、第2章

帰省している間に、実家のパソコン2台も新世代改修を行うことにしました。2年ほど放置状態だったのでシステム不具合も出ていて、新規インストールも避けられないところ。だったらいっそのこと組み替えようという作戦です。

まず最初に手をつけたのは無線LANです。これまでのIEEE802.11g/54MbpsからIEEE802.11n/300Mbpsに変更してバックボーンの強化を図りました。ルータにはBUFFALOの「WZR-HR-G301NH」を導入、それに有線でつなぐメインマシン(旧自作2号機)周りはEthernetもGigabit化したのですが、ファイルサーバがまだGigabit未対応品なので、まだ速度を完全に活かせる環境ではありません。

窓の近くに設置することで、母屋へも電波が届きやすくしています。

また、サブマシンをつなぐ無線LANの子機には同じくBUFFALOの「WHR-G301N」を使いました。が、誤算だったのは有線LAN部が100Mbps対応に留まる点。現状はインターネット接続が100Mbpsの光接続なのでボトルネックにはなっていませんが、今後のネット側の高速化(250Mbps化の予定あり)や、今後ファイルサーバのGigabit対応を考えると、ちょっとバランスが取れていません。

壁掛けにより邪魔にならないように配慮。地デジ対応テレビでも活用可。

次にサブマシン(旧自作3号機)です。こちらは2003年に組んだマシンで、NorthwoodコアのPentium 4 2.6C GHz+i865Gの組み合わせです。さすがに速度的に見劣りしてきたため、メインマシンからCore 2 Duo E6750+G33を移植。光学ドライブDVR-109やGeForce 8600GTのビデオカード、RAID 0構成で使っていた2台のHDD、電源までもそのまま移植しました。

モニタはSXGAサイズのSONY「SDM-S95F(S)」をそのまま流用し、7年半ほど使い続けた三菱製15インチモニタ「RDT156S」は引退させることにしました。

見た目は旧3号機そのままですが、中身は旧2号機そのもの。シールも貼りました。

(画像に触れると表示が変化します)

Windows XPをインストール後、「HYPER PI」で全コアに負荷をかけてコア温度を上げてみたところ最大で65℃。リテールクーラー使用ながら、騒音もそれほど大きくならなかったのが幸いでした。ソフトウェアは引き続きWindows XP Professionalを継続。シンプルな構成になったので起動が速い。

| CPU | Intel Core 2 Duo E6750 (2.66 GHz, FSB=1,333MHz) |

| マザーボード | Intel DG33TL (G33+ICH9R, MicroATX) |

| メモリ | Corsair DDR2-800 2,048MB (1GB×2) |

| ビデオカード | NVIDIA GeForce 8600GT/256MB |

| ハードディスク | HGST Deskstar T7K500 250GB×2 (RAID 0) |

| 光学ドライブ | Pioneer DVR-109 (DVD±R/RW) |

| モニタ | SONY SDM-S95F (1,280x1,024) |

| OS | Microsoft Windows XP Professional SP3 |

最後に手をつけたのがメインマシン(旧自作2号機)ですが、こちらはほとんど中身総取換えになりました。CPUは「Core i7-870」で自宅と同じ。マザーボードはP55チップセット搭載でMicroATXサイズのIntel純正「DP55WB」。メモリはUMAXのDDR3-1333 2GB×2枚で4GBにしています。ビデオカードはSAPPHIRE製のRADEON HD 5670/512MBをチョイスし、Pioneer製BD-R/REドライブ「BDR-205/WS」を装着。電源はSeasonic製の520Wのものを用い、HDDは500GBプラッタのHGST製「Deskstar 7K1000.C」の500GBモデル2台でRAID 0を組みました。USB接続のカードリーダーはそのまま流用しています。CPUクーラーは冷却能力に優れた「夜叉」を使いたかったのですが、高さがありすぎて今回のケース内に収まらず。仕方がないのでバックアップとして用意していた「Intel XTS100H」で凌ぐことにしました。9cm角のファンを装備したサイドフロー式ですが、夜叉に比べるとやや騒音が気になるところです。

ディスプレイは今流行の23インチフルHDの三菱「RDT232WLM」を新規調達しました。特に画質にこだわりがあるわけではないため、実売2万円の価格はとても魅力的でした。画質も過不足ないレベルで、オフィス用途であれば必要充分です。

OSは引き続きWindows XP Professionalで運用です。

旧2号機の動作テスト中。クーラーが怪しく光る!

完成した2号機、ディスプレイが大きくなって今風に。Core i7シールが誇らしげでしょ。

(画像に触れると表示が変化します)

こちらも同じように負荷をかけて各部の温度を見てみたところ、Hyper-Threadingを無効にした4コア、Turbo Boost作動の3.2GHz駆動状態が続いて最大76℃という、やや厳しい数値が出ました。気になる騒音もファンの回転数が上昇し、少し気になるレベルでした。CPUのTDPでいうと、Core 2 Duo E6750の65Wに対してCore i7-870は95Wとデスクトップ用としてはクラスが違うので、同じような冷却性能ならこの程度の差は致し方ないレベルかもしれません。

| CPU | Intel Core i7-870 (2.93 GHz) |

| マザーボード | Intel DP55WB (P55, MicroATX) |

| メモリ | UMAX DDR3-1333 4,096MB (2GB×2) |

| ビデオカード | ATI RADEON HD 5670/512MB |

| ハードディスク | HGST Deskstar 7K1000.C 500GB×2 (RAID 0) |

| 光学ドライブ | Pioneer BDR-205/WS (BD-R/RE) |

| モニタ | MITSUBISHI RDT232WLM (1,920x1,080) |

| プリンタ | Canon LBP-1210 |

| OS | Microsoft Windows XP Professional SP3 |

こう書くとあっさりしていますけど、実は環境再構築にまるまる3日かかっています。思った以上に大変でした。あとはファイルサーバまわりに手を入れれば高速化も完成しますが...それはまた次の機会ということで。

2010.08.04

環境が落ち着いたので再トライ

Hyper PIを使って再び正しい動作をしているかどうか検証しました。発熱を抑えるためにHyper-Threadingは無効化しているので、最大4コアで計算を実行した際の結果です。下図は左からそれぞれ4・2・1コアで計算させた時のTurbo Boost作動時クロックとCPU負荷です。CPUの使用率を見れば使用コア数がわかります。

4コアで3.2GHz、2コアで3.46GHz、1コアで3.6GHzということは、スペック通り。

4コアで3.2GHz、2コアで3.46GHz、1コアで3.6GHzということは、スペック通りですね。前回のトライの時はなんで4コア3.33GHz表示だったのだろう? 気にはなりますがとりあえず正しく動作しているようですね。

その時のハードウェアモニターの温度が下図です。上から4・2・1コアで、どの場合もCPU温度表示は50℃台前半ですから、冷却に関しては全く問題ないと言えそうです。よし、これならOKだ。

フルロード時、ファン回転数が1,000r/minぐらいでこの温度なら問題ないでしょう。

2010.08.01

新世代改修・番外編

マザーボード交換によりFDDが使えなくなりました。そこで困るのが3.5インチベイの扱いです。使わないドライブがあるというのは気持ち悪いので何とかしたいところ。そこで思いついたのがカードリーダーです。40種類のメディアが読める品をチョイスし装着しました。ただ、私が使うメディアはSD/SDHCカードにメモリースティックぐらいなので、ちょっと大げさかなぁ...。

使えなくなったFDDの代わりに。

2010.08.01

続々・自作1号機の新世代改修

新世代パーツでほとんど組み換えられた自作1号機。運用しているうちに気になったのがCPUの温度です。

新世代パーツでほとんど組み換えられた自作1号機。運用しているうちに気になったのがCPUの温度です。

Core i7-870のTDPは95Wですから、Core 2 Duo E6600の65Wという値から見ても発熱量が増えることは容易に予想できました。そのためCPUクーラーをいいものに換えていたのですが、アイドル時でも表示される温度が室温26℃に対して42℃とやや高いものになっていました。また、負荷をかけると瞬間的には最大91℃まで上昇するなど、ちょっと高すぎの感があります。

そもそもこのCPUクーラー、雑誌で紹介されていた際にはTDP 130WのCore i7-980Xでもアイドル状態で30℃後半ぐらいだったので、明らかに性能が発揮できていないと考えられます(注:ケースファンの数など、テスト環境が同じではないので同一にはならない)。

そうすると、この現象はCPUクーラーとCPUのヒートスプレッダー間のグリースの塗り方がまずかったと考えるのが妥当です。そこで、グリースを熱伝導率の高いものに換え、密着をよく確認しながら装着し直しました。ついでにケースファンもPMW制御方式のものに換装して、回転数制御を綿密に行えるように変更しました。

次は対策効果の確認です。通常の使用では静音性を重視したいので、アイドル時に低い温度になって欲しいのはもちろんですが、重要なのは負荷がフルロードになった時の温度です。そこでフリーウェアの「Hyper PI」を使い、全負荷時の温度をモニターしてみました。 この「Hyper PI」は円周率の計算をマルチコアで実行するので、簡単にCPUをフル稼働させられます。右のように負荷は全コア100%で、Turbo Boostは4コア最大時の3.33GHzで動作している状態が維持されました。 あれ? 4コアだとTurbo Boostの定格値は3.2GHzだったような気が...?

試した結果は下の通りで、先ほどの表示の状態でも55℃と、これまでの温度を大幅に下回りました。CPUファンもせいぜい1,400rpm程度なので、フル稼働させてもそれなりの静粛性を維持できそう。成功です。

フル稼働で55℃はかなり優秀。

教訓:グリースはケチるな、できるだけ薄く広く丁寧に塗るべし。

2010.07.31

続・自作1号機の新世代改修

先週に引き続き自作1号機の強化、今回はメモリと光学ドライブです。

これまで光学ドライブはPanasonicのDVD-SuperMultiドライブ「SW-9583」を使ってきました。スペックはDVD±Rが8倍速、DVD±RWが4倍速、DVD-RAMにも対応したものでした。振り返ると、なんと6年も使い続けていたのですね...びっくりしました。最近は振動がひどくなっていたのは、劣化もあるのかも。

さて、新しいドライブは新世代のものにしたかったので、バルク品のPioneer製のBD-Rドライブ「BDR-205/WS」を選びました。BD-R DL 12倍速、BD-RE/RE-DL 2倍速、DVD±R 16倍速、DVD±R DL 8倍速に対応。

この5年で扱うファイルがどんどん巨大化したり、HDD/フラッシュメモリ内蔵の携帯音楽プレーヤーが普及したことから、めっきりCDやDVDを焼く機会が減ってしまいましたからね...。市販Blu-rayメディアの再生以外に活躍があるかどうかは、ちょっと疑問です。

接続がSerialATAになったため、Intel P55の内蔵ポートに接続することで、これまでPATA接続のために生かしてきたJMicron JMB363をBIOSで無効にできるようになり、結果として起動が速くなったのが嬉しい。

ベゼルはいたってシンプル。ドレイの中はなんと黒。(部品共用?)

さて、ついでにメモリもフルに増設しました。前回と同じくUMAX製DDR3-1600の2GB×2枚組を購入し、空きスロットに差すことで8GBまで拡張。これでXP Mode使用時も余裕を持って使えます...使い切ることはほとんどないでしょうけど。

8GBまで増設、これでまず困ることはないでしょう。

これで強化終了ですが、結果的にHDDと電源以外ほとんど全てのパーツが入れ替わっちゃった。

2010.07.28

ついに登場、Mac Pro (mid 2010)!

待ちに待った発表です。Appleより新型の「Mac Pro」が発表されました。

スペックに関しては概ね予想通りで、「Westmere-WS/EP」のXeonシリーズを搭載、標準構成では4/8コアの2グレードですが、BTOを使用すると6/12コアの構成も可能。CPUだけで6パターンの選択肢があります。GPUはRADEON HD 5000シリーズに統一されました。その他の部分ではCPUに応じてメモリが高速化(DDR3-1333対応)された程度で大きな変化はないようです。

残念なのがBlu-rayドライブの非搭載。実はMacは載せる気がないのか?

順当な進化。正直あまり驚きはないです。

8月発売ということで、まだ価格も公開されていないので何とも言えませんが、狙いはXeon W3680(6コア/3.33GHz)あたりですね。近日中にApple StoreのBTOメニューも更新されるはずなので、要注目です。

2010.07.26

宿題への対応は...?

自作1号機へのWindows XPへの導入をあきらめたことから、問題が一つ発生。これまで仕事を自宅に持ち帰った際は、Officeのバージョンを職場と同じにしたXP環境で処理をしていました。こうすることで、バージョンを意識することなくファイルのやり取りが出来ていました。ところが、Windows 7環境にはOffice 2007を合わせているので、これが成立しなくなったわけです。

方法を考えた末、思いついたのが「XP Mode」を使う方法。この仮想マシンにOffice XPをインストールすることで、仕事用処理マシンを用意することにしました。ある意味、本来の使い方通りになりました。

2010.07.25

自作1号機の新世代改修

24日からは3連休。当然出かける予定だったのですが、いつも出かける東北地方は低気圧が居座り、予報でも雨マークが取れずじまい。だったら列車ででも出かけるか...と思っていたら、月曜日の朝にちょっとした用事が入ってしまったことから、これもキャンセル。

突然の予定変更に時間を持て余し、どうしたものか...と考えて思いついたのが、パソコンの強化。ちょうど1泊旅行をキャンセルしたので、その予算がそのまま流用可能。量販店のポイントがたまっていたこともあり、かなり格安でパワーアップできることに気づきました。ちょうどCPUの価格改定がかかった今がチャンスだ!

土曜日の夜にじっくり情報を集めて揃えるパーツを決め、日曜日に有楽町まで買い出しに出かけました。もし見当たらなければ秋葉原まで出向くことも考えていましたが、結局最初のお店で揃えられたのは幸運でした。

これが今回調達したパーツ。ポイントのおかげでほとんど半値。

これまで使っていたのは2007年に導入した「Intel Core 2 Duo」+「Intel G965 Express」チップセットの組み合わせ。今回はこれを新世代パーツの「Intel Core i7」+「Intel P55 Express」に更新することにしました。CPUは価格改定で俄然魅力的になった上位モデルの「Core i7-870」を選択。定格2.93GHzのクアッドコアプロセッサで、Hyper-Threadingにより8スレッドの処理が可能。Turbo Boost機能搭載で1コア時は最大で3.6GHzで動作します。

それに組み合わせるマザーボードは、メインマシンとしては今回初めてIntel以外の製品を選択。これまでは安定性を重視していたのですが、今回はもう少し「遊べる」組み合わせにしようと思いました。

それに組み合わせるマザーボードは、メインマシンとしては今回初めてIntel以外の製品を選択。これまでは安定性を重視していたのですが、今回はもう少し「遊べる」組み合わせにしようと思いました。

選んだのはASUSTekのP55チップセット搭載マザーボード「P7P55D-E」です。この特徴は何といってもSerialATA 6GbpsとUSB 3.0の搭載。純正チップセットでの規格対応が見送られている現状、最も将来性がある選択です。 が、その分グラフィックカード用のPCI Expressリンクのレーン数がx8に制限されてしまうのですが...。

オーバークロックなどへの対応も一通りなされているので、色々と設定を試せるのも魅力。メモリはマージンを確保しておきたかったので、UMAXブランドのDDR3-1600 2GBを2枚構成で購入。やたらどでかいヒートシンクがついていました。が、後でこれが困った事態を引き起こしました。

LGA1156は初めてでしたが、装着作業自体はこれまでのLGA775とそれほど変わらないので、スムーズに組み上げることができました。

今回は静音化をさらに進めようと、CPUファンはリテールクーラーを使わず、専用品を使うことにしました。使ったのはざく切りフィンが特徴的な「サイズ 夜叉クーラー SCYS-1000」です。ヒートパイプを使い、巨大なフィンで放熱するというもの。同梱のファンはPMW制御付き12cm角のもので、つまみで回転数を調整可能です。

エアフローを考えると前方吸気・後方排気が理想。下の写真でファンをフィンの右側に設置し、フィンに対して風を吹きつけるように取り付けたいところですが、メモリのヒートシンクが干渉して設置不可能。エアフローの逆転(後方吸気)も考えましたが、そうすると効率的な廃熱が難しくなってしまいます。そこであまり勧められる方法ではありませんが、ファンを反対側につけて風の引き抜きで使うことにしました。冷却効率は落ちてしまいますが、今回は止むを得ません。

グラフィックカードはDirectX 11対応で補助電源が不要な「ATI RADEON HD 5670」を使うことにしました。

組み上がった姿。ケーブルを片づけて空間を確保。

(画像に触れると交換前の姿が表示されます)

最小限のHDDだけ接続し、組み上がったマシンを起動しました。BIOSの設定を見直しただけで、無事にWindowsのインストールディスクを読み込んでくれました。ところがこのマシンはFDDインターフェースがないため、RAIDディスク上でWindows XPをインストールするにはUSB FDDを使うか、ドライバを統合したインストールCDを作成しておく必要があります。これを予め用意していたのですが、このCDでインストールするとプロダクトコードが通らない! 仕方がないのでWindows XPのインストールはあきらめました。

一方、Windows 7はRAIDドライバを予め持っているので、そのような問題は起こりません。順調にセットアップを終了することができ、続けてマザーボードのドライバーを導入しました。

生まれ変わった自作1号機。

エクスペリエンス・インデックスのスコアも大幅に向上しました。また、とりあえず静音化を優先するため、Hyper-Threadingは無効にして4コア4スレッドのまま使うことにしました。フリーウェアのCPU-Zを使用して周波数の動きを見てみましたが、最低で1.2GHzから、最大は3.6GHzまでめまぐるしく変化していました。こういうのを見ていると仕様で謳っている「定格」って一体何なのだ?という気がしてきます。

アイドル時は1.2GHzまで低下、ちなみにHTは無効化しています。

Intelからは面白いアイテムが公開されています。Windows 7の機能にはサイドバー・ガジェットという、いわばミニプログラムを走らせる仕組みがあります。この機能を利用して、Core i7/i5のTurbo Boost機能をリアルタイムに表示するガジェットです。

Intelからは面白いアイテムが公開されています。Windows 7の機能にはサイドバー・ガジェットという、いわばミニプログラムを走らせる仕組みがあります。この機能を利用して、Core i7/i5のTurbo Boost機能をリアルタイムに表示するガジェットです。

これを起動した状態で負荷の高いプログラムを走らせると、右図上の左側の青いゲージが伸びて、その瞬間で最も高いコア周波数を表現してくれます。私の環境では負荷の高いプログラムはあまりないのですが、「XP Mode」で「Microsoft Update」をかけたり「Google Earth」で地球儀を激しく回転させたりすると、最大値の3.6GHzまで上がることが確認できました。

ただ、実際にはこうなるシチュエーションは限られます。特に「iTunes」で音楽を再生させたり、バックグラウンドで作業をさせつつWebブラウジングを行うとなるとすぐに複数コアを使ってしまうので、意識しないと最高周波数での連続駆動は難しそうです。

このTurbo Boostは、マルチコアプロセッサの発熱の仕方をいわば逆手に取った仕様なので、冷却をしっかりしていれば作動するチャンスは増えるはず。そこで気になるのはプロセッサーまわりの温度です。

このマザーボードには温度をモニターする機能があり、それに応じたファンの回転数制御を行うことができます。調べてみると、CPUファンの最大回転数2,000rpmと、CPU温度60℃がほぼ均衡したポイントのようです。もう少し低い回転でバランスしてくれるとよかったのですが、それでも最低回転数は1,000r/minぐらいなので、Power Mac G5並みぐらいにはなったようです。

ファン回転2,000rpmにてほぼ60℃で均衡。このあたりがバランス点か。

今回のCPUの強化点は下記。唯一機能が後退(8GB→4GB)したメモリは、いずれまたフル増設する予定です。

| Product | Core 2 Duo E6600 "Conroe" core |

Core i7-870 "Lynnfield" core |

| Release Year | 2007 | 2009 |

| Architecture | "Core" | "Nehalem" |

| Clock (FSB/QPI) | 2.4 GHz (1066MHz) 1.6 GHz 〜 2.4 GHz |

2.93 GHz (2.5GT/s) 1.2GHz 〜 3.6 GHz |

| Core (Thread) | 2 (2) | 4 (8) |

| Process Rule | 65 nm | 45 nm |

| Socket | LGA 775 | LGA 1156 |

| L1 Cache | 32 + 32 KB (/core) | 32 + 32 KB (/core) |

| L2 Cache | 4 MB | 256 KB (/core) |

| L3 Cache | N/A | 8 MB |

2010.07.21

嬉しい価格改定

IntelからCPUの価格改定とモデル追加・廃止の発表がありました。新たに6コア3.2GHz「Core i7-970」が追加。ただ、今回の発表で最も嬉しいのは「Core i7-870」がほぼ半額に値下がりしたことです。

先日Turbo Boostの倍率ロックフリーで定格2.93GHzの「Core i7-875K」が発売。CPUクーラーこそ別売りだったのですが、価格は2.93GHz「870」と2.8GHz「860」の中間に飛び込んできました。そうすると「Core i7-870」はプレミア性がないのに価格は高いという位置づけになっていましたが、これが是正された形です。事実、各ショップでは28,000〜32,000円程度で販売されているようで、充分射程圏内に降りてきました。

2010.07.03

最新HDDの速度に感動

自作1号機のHDDは250GB×2台(RAID 0)、400GB×2台(RAID 1)、1.5TBが1台と重装備でした。しかしデータ用に使っている部分の容量が残り少なくなってきたので、換装を決意しました。

量販店で日立GST製320GB「Deskstar 7K1000.C HDS721032CLA362」を2台と、Seagate製1.5TB「Barracuda LP ST31500541AS」を購入し、構成を再構築しました。これらのモデルは最新の500GBプラッタモデルなので、転送速度のUPも期待できます。

実際に装着してみるとその速度差は圧倒的。RAID 0を組んだ状態で、書き込みでも100MB/s近いスピードが出ていました。さすがに5年前のモデルに比べると進化は歴然。久しぶりに感動しました。

2010.06.27

暑い夏が来る...クロックを落として凌ぐ

暑い季節になりました。そうなると気になるのがメインマシン、Power Mac G5のファンの音です。このマシンは自動でクロックスピードを切り替える機能を持っているのですが、段階的な切り替えができないので負荷がかかるとファンの回転が一気に上がり、騒音が増します。夏はその頻度が高くなるので気になっています。

そこで、ファンとラジエターフィンにたまった埃を取り除くとともに、設定を見直しプロセッサ・パフォーマンスを「低」にすることにより、騒音を抑えることにしました。処理能力とのトレードオフですが、このマシンでヘビーな処理をすることはあまりないので、当面はこれで凌ぐつもりです。

2010.06.23

20年ぶりのスピード感「AFTER BURNER CLIMAX」

最近、ちょっとしたゲームにハマっています。PS3用のダウンロードコンテンツとしてSEGAから販売されている「AFTER BURNER CLIMAX」です。「AFTER BURNER」といえば約20年前に一世を風靡したアーケード・ゲームです。大ヒットした映画「TOP GUN」を彷彿とさせるビジュアル、画面のスピード感、爽快なBGMで名作の名を欲しいままにしました。それを現代技術でリメイクしたのがこの作品です。プレイ中、懐かしさが込み上げてきました。

1ゲーム10数分で終わるので気分転換に重宝しています(笑)。

20年ぶりに甦ったスピード感は爽快でした。

2010.06.20

ラスト・チャンスをモノにしろ!

新宿の量販店でIXY DIGITAL 220ISを買った帰りがけ、パソコンの周辺機器コーナーを巡っていると思わぬモノが目に入りました。I/Oデータ機器のRAID 0/1対応のネットワーク接続ハードディスク「HDL2-G2.0」です。実は私はこの製品をメインのファイルサーバーとして運用中ですが、ファンレスで非アクセス時はHDDの回転を止めてくれるので、静粛性が高いことから個人的には非常に気に入っている製品です。

さて、驚いたのはその売価、新製品の登場で型落ちになっていて、なんとほぼ半額で売られていました。メーカーサイトでは生産終了で在庫のみとなっていたので、新品で入手するにはまず最後のチャンス。後継モデルはファンレスという特徴が失われたので、できれば旧モデルが欲しいな...と思っていたところにこの状況。ちょうど一番最初のNASに接続していたUSB HDDの動作が怪しかったこともあり、珍しく衝動買いしてしまいました。

ミニ冷蔵庫を2台に増設しました。これで当面は大丈夫でしょう。

これで当面は残容量の心配はせずに済みそうです。が、運用するにはまず500GBあまりのデータを転送しなければなりません。Gigabit Ethernet接続とはいえ、一体どれぐらい時間がかかるのでしょうか?

2010.06.15

フルモデルチェンジ

Mac miniがフルモデルチェンジしました。これまでの筐体を捨て、新たにメタル調の薄型ケースを採用。底面からメモリにアクセスできるなど、メンテナンス性も向上しています。一方の性能ですが、チップセットこそ更新されたものの相変わらずのCore 2。NehalemアーキテクチャーのCPUを搭載してくれれば考えたんですけどね...。

ディスプレイのないMacBookという位置づけに見えます。

2010.06.11

WWDC10閉幕...で、Mac Proはどうするの!?

Appleの開発者イベント、WWDC10が閉幕しました。

Appleの開発者イベント、WWDC10が閉幕しました。

今回のトピックは何といっても「iPhone 4」。ほとんどこれだけと言っても過言ではなかったですね。「もはやコンピューターメーカーではない」と自他共にPRするAppleですが、その基幹となるシステムに触れないというのはちょっと物足りない。

Mac関連では新製品の発表はなく寂しい限り。そろそろ「Power Mac G5」からの乗り換えを行いたい私にとっては、乗り換えるマシンがないというのは困ったもの。いったいいつまで待てばいいの? Appleさん。

2010.05.20

難民、ついに救助さる

以前にも書いたことがありましたが、私は地デジ難民でした。設備は揃っていたようなのですが、共同受信アンテナの方向が合っていないらしく、地方局のテレ玉しか入りませんでした。

20日、旅行から帰ってくると来客がありました。聞くと近所の電気屋さんで、大家さんから依頼されてアンテナ調整に来たとのこと。映り具合をチェックさせて欲しいということで、何度か調整を繰り返した結果、アナログ放送と併せて見事に受信できるようになりました。

データが表示されていることから、地デジであることがわかると思います。

データ放送や番組表のダウンロードも問題なく行え、一気にテレビの使い勝手も向上しました。ただ、一番嬉しかったのはBSが入るようになったことです。チャンネルの選択肢が広がりましたが、一方で番組チェックはなかなか大変になりました。

2010.05.04

ThinkPadを取るか、PowerBookを取るか...?

一つ解せなかったのが、ThinkPad X200から自宅の無線LANに接続したときの速度です。無線LANの親機はIEEE802.11nの300Mbpsモードに設定しているのに、なぜかThinkPad X200からは130Mbpsでしか接続できない...。色々調べてみると、無線LANの暗号化設定とデバイスの設定に問題があることが分かりました。暗号化設定をTKIPにしていると、Windows 7の仕様で速度が制限されてしまうのが一つ。また、デバイスのプロパティで倍速モードにしていなかったため、300Mbpsでの接続ができませんでした。再設定後、再起動してみると300Mbpsでの接続を確認し、問題は解決しました。

が、よく考えてみるともう1台のモバイルマシン、PowerBook G4がAESに未対応のため、これだと無線LANに参加できないという別の問題が発生。とはいえせっかくの最速モードが活かせないし...。PowerBookはEthernetでの運用のみに変えるしかなさそうです。

2010.05.03

CSSの微調整

今までちょっと気になっていたのが、Windows環境でこのサイトを見たときに行間が非常に詰まって見えること。Internet ExplorerでもFirefoxでも同じ傾向が見られます。そこで遅まきながらCSSを見直して行間を調整しました。編集環境のMac OS XのDreamweaverではちょっと間の抜けた表示になってしまいましたが、Mac OS X/Windows環境それぞれのInternet Explorer、Firefox、Safariでそれなりに見やすくなったので、成功といえるでしょう。

2010.05.01

マザー交換

TV録画に使用している自作マシンが起動しなくなったので、急遽同等のマザーボードを買いに出かけました。できれば今までと同じIntelの「D945GCLF2」が欲しかったのですが見当たらず。また、最新のAtom D510搭載のものも考慮しましたが、ファンレスのため発熱が心配との話が多かったため断念。そこで目をつけたのがASUSの「AT3GC-I」です。「D945GCLF2」とほぼ同じ構成・性能で価格も7,000円弱。ハードウエアでのTV録画だけにマシンパワーはそれほどいらないので、これに決定しました。

ついでに余っていたSSDを内蔵して録画時間を延長。動かしてみたところちょっとファンの音が耳障りですが、安定動作にはやむなしかな。これでTV録画機能をなんとか回復させることができました。

とりあえず復活。

2010.05.01

カードリーダーを最新のものに変更

DSC-HX5Vの導入で困ったのが、一緒に購入したclass10対応で容量16GBのSDHCカードがデスクトップマシン(Power Mac G5および自作1号機)で読めなくなってしまったことです。比較的新しいThinkPad X200搭載のカードリーダーでは読めるので、どうやらこれはカードリーダー側の未対応が原因でありそう。メーカーのWebサイトで調べてみるとclass6までは対応しているようなのですが...。

対応策もなさそうなので、最新規格に対応した製品を購入してきました。バッファローコクヨの「BSCRA38CU2」です。SD/SDHC/microSD/メモリースティック/Duoに対応のUSB2.0対応品で、キューブ型の外観がなんともキュートです。早速接続しSDHCカードを差して見ると、無事にマウントされ内容を認識できました。解決。

これですぐにDSC-HX5Vから画像を取りこめます。

2010.04.28

次の期待は6月7日

なかなか発表されないMac Pro 2010モデル。AppleからはWWDC 2010は6月7日から開催と発表がありました。ということは、このタイミングでニューモデルが発表される可能性が出てきました。今度こそお願いしますよ。

個人的に新機種に期待しているのはやっぱり6コアモデルの追加と、SerialATA 6Gbps対応とUSB 3.0の実装です。ただ、Intelはチップセットへの取り込みは2011年からと見られているため、このタイミングでの採用は微妙。できれば予想を裏切って欲しいのですが...。

2010.04.18

設定で省電力

SH-01Bに移行して約半年。機能に不満はないのですが、電池の持ちがいまひとつでした。そこでネットでいろいろ検索してみると、オートGPSを切り、動作モードを3Gに限定することで省電力化が図れることが判明。携帯のログを見てみると、確かに頻繁に測位して位置情報を送信していました。そこで設定を変えてみたところ、確かに電池は長持ちするようになりました。これなら充電のインターバルをもっと延ばせそうです。

これで電池は1週間以上は持つはず。

2010.04.17

すっきり再インストール...でも、これが最後?

最近、Power Mac G5の動作が少し怪しくなってきていたので、久しぶりに再インストールをすることにしました。必要なファイルはNAS上にイメージファイルにして置いてあるので、使うメディアはMac OS X、iLife、iWorkの他にPhotoshopやDreamweaverなどほんの数枚。スムーズに作業は進み、半日弱でもとの状態に戻りました。

でも、さすがにそろそろこのマシンも交換時期が近づいています。メンテはこれが最後になるかな?

2010.04.13

MacBook ProシリーズもNehalem世代へ

MacBook Proシリーズがモデルチェンジしました。15/17インチモデルはCore i5/i7のいわゆるNeharem世代のCPUに更新されてパワーアップGeForce 330Mとの組み合わせで、性能的にも他とは一線を画した存在になっています。13インチモデルはCore 2のままですが、チップセットはGeForce 320Mが採用され内容一新。

...で、Mac Pro 2010は一体いつまで待たせるの? Appleさん。

主力も新世代アーキテクチャに更新。

2010.03.27

新世代GPU「GeForce GTX 470/480」発表

NVIDIAからDirectX 11世代のGPU「GeForce GTX 470/480」が発表され、IT関連サイトに性能レビューが載っています。ライバルのAMDにはDirectX 11対応で半年近く先行されてしまったわけですが、性能を見る限りシングルGPU構成では「最速」を奪還したと言えそう。消費電力の高さに懸案はありますが、GeForceファンの私としては興味津々。もっとも、私が買うのはミドルレンジの製品なので、新世代品を入手できるのはもう少し先になりそうです。

2010.03.21

BOSE Companion 2 Series II で低音を増強する

最近トラブルが出ていたのがパソコンのスピーカー。今まで使っていたのはPower Mac G4のころに購入した「harman/kardon SoundStick」。USB接続・サブウーファー付きで比較的安価なことから購入し、使い続けてきました。なんと9年使ったことになります。ところが最近音にパリパリというノイズが乗るようになってきました。USB接続なのでパソコン側の問題ではありません。さすがに劣化は否めないのか?

そこで「BOSE Companion 2 Series II Multimedia Speaker」に買い替えました。Power Mac G5は光デジタル出力があるのでそちらを活かせる構成も考えたのですが、Windowsマシンと共用する都合上2系統入力に対応した製品を選んだのです。アナログ接続になってしまいましたが、そこは妥協しました。小さいスピーカーはどうしても低音域が弱くなるので、ネットで各製品の評判を調べて目をつけたのがコレです。

小さいのに低音がしっかり出ます。

実際に音を出してみると、確かに低音域が強調された音でした。サイズから考えると音の迫力は驚異的。ただ、いかんせん卓上スピーカーなので過度の期待は禁物です。しかし、アパート暮らしの身では大きな音量で再生することはほとんどないですから、そういう使い勝手の中ではいい製品だと思います。

2010.03.14

「ひかり」開通

予告通り、配線工事が入って屋内に光ファイバーが引き込まれました。ADSLモデムに代わり、光の終端装置が設置。NTTからのレンタルですが、LANもGigabit対応していて手抜きなし。

今回はこれを使い、BUFFALOの無線LAN親機「WZR-HP-301NH」を2台使ってリビングのネットワーク機器をIEEE802.11nの300Mbpsモードで接続しました。早速スピードを測ってみると、下り速度で安定して60Mbps程度は出ているようです。これまではせいぜい1Mbpsぐらいでしたから、何と50倍以上! 圧巻はWindowsやMac OS Xのアップデートで、100MBのダウンロードもサクサク終了します。なるほど、確かに世界は変わるな...。

屋内無線LANのセッティングがまだ煮詰まってはいないものの、とりあえず無事開通。快適なネットライフがようやく現実になりました。

新設された光ファイバーの終端装置。

2010.03.13

Xデーは16日!?

新型Mac Proが16日に発表される?という情報が流れています。前モデル登場からちょうど1年ですし、「Core i7 980X」の話からもどうやら信憑性が高いようです。6コアとBlu-ray搭載、楽しみにしてますよ。

2010.03.11

「Core i7 980X Extreme Edition」が公開

Intelの新ハイエンドプロセッサー、「Core i7 980X」の情報がITメディアのサイトに掲載されました。かねてからの情報通り、6コア12スレッド、クロック周波数3.33GHzでデビュー。32nmプロセスで消費電力は4コア8スレッドの「975」とほぼ同等とのこと。間もなく正式に発売されそうです。新型Mac Proもそろそろ発表されるかな? 期待が膨らみます。

2010.02.28

バックボーンの強化に備える

私の住んでいるアパートですが、近々光ファイバーが伸びてくることになりました。今使っている通信環境はFlet's ADSLの1.5Mbpsという常時接続環境としては今となっては最低レベル。NTTからの売り込みもあり、Flet's光への変更を行うことになりました。

さて、そうなってくると気になるのが家の中で使っている無線LANです。現在使用中の機器はIEEE802.11gで、理論上の転送速度は54Mbpsです。Flet's光に変えると、部屋への引き込みは最低でも100Mbps程度になるとのこと。そうすると無線部分がボトルネックになってフルスピードを享受できないということになります。

そこで無線機器を更新し、この部分を強化する事にしました。昼から量販店に出向いて最新のIEEE802.11n規格に対応したBUFFALOの「WZR-HP-300NH/E」を購入。本当はI/Oデータ機器製のものが欲しかったのですが、残念ながら店頭には見当たらなかったため、この製品にしました。

開通は早くても2週間後なので、ゆっくり環境を整えます。

これで問題は解消するはずです。ただ、開通は早くても2週間後なので、まだセットアップを急ぐ必要はありません。ゆっくりと環境を整えていくことにします。

2010.02.14

Gulftownは「Core i7 980X EE」で登場?

前々から触れているIntelの新ハイエンドプロセッサーですが、情報が二転三転しています。以前は6コア版が「Core i9」として登場するとされてきましたが、最新の情報ではどうやら3月ごろ「Core i7 980X Extreme Edition」としてリリースされるという話に変わっています。噂ではクロックも3.33GHzで、Turbo Boost時は3.6GHzまで上がりそう...ということで、かなり性能面も期待できそうです。

ともかく、いつまでも「Mac Pro」が一部処理能力で「iMac」に上回られているのは困ります。はやいところ「ハイエンド」の性能を取り戻して欲しいところです。

2010.01.31

ようやく対応...でも今さら

愛用している携帯バックアップソフト「携帯万能 for Macintosh」。ところが11月に替えた新しい携帯がまだ未対応だったために使うことができませんでした。以前にも書いた通りQRコードでデータを移行したので、そちらの方は解決済み。昔のメールデータを移行しようと思っていたけど、今さら必要な情報もないし...。

昨日リリースされたVer 6.3でようやく対応してくれました。バックアップツールとしては有益なので、そういう用途に絞って使っていく予定です。

2ヶ月遅れ...素早い対応を期待してたのに。

2010.01.28

「iPad」登場

Appleからタブレット「iPad」が登場しました。もうさんざん噂が飛び交っていたので、逆に新鮮さがなくなってしまったような気も...。さて、ネットで見る限り印象は「大きな大きなiPod touch」? さて、どんな使い方ができるのだろう?

一方で楽しみにしていた新型Macの発表はなし。個人的に期待していた「Mac Pro」2010年モデルもなく、ちょっと残念。次の製品発表は3月ごろでしょうか。「Core i9」搭載を待ってますよ。

ドデカiPod touch...なのか?

2010.01.27

気になる表示を直す

自作1号機で気になっていたのは、起動時のOS選択画面で「Windows 7」と「以前のバージョンのWindows」と表示されてしまうこと。「Windows 7」はともかく、「以前の〜」はちょっといただけませんよね。そこでbcdeditコマンドを用いて表示を書き換えました。それぞれ「Windows 7 Ultimate (x64)」と「Windows XP Professional」。Windows 7は64bit版なので、それがわかるように書き換えてしまいました。ついでにデフォルト起動も「Windows 7」変更。いよいよXPから本格的に移行を開始することにします。

細かいところですけど、「以前のバージョンのWindows」はいただけません。

2010.01.10

自作1号機の小メンテ

自作1号機で気になっていたのが、PCIスロットに開いた穴。実はここにはTVキャプチャーカードが刺さっていたのですが、録画マシンの役割を自作2号機に移管したので外していたのです。ところがスロットカバーを無くしてしまったもので、ケースの後ろに大きな穴が開いてしまっていたのです。

そこでパソコンショップで別売りしていたカバーを購入して取り付けました。ついでにケース内のエアフローの見直しで、サイドダクトを取り外してみました。もともとこのケース、発熱の多いPentium 4時代のものなのでダクトがついていたのですが、Core 2時代になってからは必要性も薄れていました。動かしてみて温度もさほど変わらないようなので、しばらくこれで使ってみることにします。

2010.01.04

"Clarkdale" 間もなく登場

1月8日にIntelが32nmプロセスの新プロセッサを発表するそうです。開発コードネームは"Clarkdale"。その内容は既に各IT関連サイトで報じられていますが、デスクトップ向けのCore i3/i5シリーズと、モバイル向けCore i3/i5/i7シリーズ。そして、それを使うためのチップセットが発表されるそうです。

面白いのがこれらのプロセッサの一部はCPUにGPUをドッキングさせた構成になっていること。いよいよプロセッサーがグラフィックスコアを取り込むという第一歩を踏み出すということですね。モバイル向けには面白い製品になりそうです。

しかし、このブランド構成は今一つわかりにくいですね。特にi5のシリーズは仕様がバラけているので何が何だかよくわからない。そういえば、ハイエンド「Core i9」は登場するのかな? 今週末は要注目です。